-

1960년대 중반, 친구들과 동네 뒷산을 뛰어놀던 작은 사내아이는 흙 속에 반짝이는 물건을 발견하고 그대로 주머니 속에 넣은 채 집으로 돌아왔다. 손가락이 두개 뿐인 이웃집 아저씨가 총알 꼬리에 당했다는 소식을 들었기에 조심히 총알의 뾰족한 부분을 갈아 앞부분을 빼낸다. “후~”하고 오물인 입술 사이로 바람을 흘려 탄피 속 검은 가루를 날려낸 소년은 이내 만족스런 표정을 짓는다. 이제, 그 몸통에 구멍을 뚫어 실을 꿰면 제법 멋스러운 목걸이가 되는 것이다.

누구나 할 것 없이 가난했던 그 시절. 얼굴에 버짐이 허옇던 아이들의 유일한 장난감은 6.25 전시 중에 떨어진 포탄 탄피와 수류탄 껍데기들이 전부였다. 뿐만 아니라, 우리 생활 곳곳의 모든 물자들은 전쟁의 기억과 떨어진 것이 없을 정도였다. 불과 10여년 전 일었던 포화 속 전쟁의 상흔은 우리의 지독한 궁핍의 그늘 아래 어디에서나 찾아볼 수 있었다.

-

- ▲ 6.25 북한 공산군 남침으로 폐허가 된 서울 을지로 5-6가(1950.9.28) ⓒ 연합뉴스

1950년 6월 25일 새벽, 북한의 남침으로 시작돼 3년 여간 이어져 온 6.25 전쟁은 남한을 쑥대밭으로 만들어 놓았다. 모든 도시는 불타 잿더미로 변했고, 추위와 굶주림에 시달린 피난민들을 따뜻이 맞이해 줄 곳은 그 어디에도 없었다. 하지만, 폐허 속 여전히 생명은 싹을 틔었고, 우리를 살아가게 했다. 포화 속 기적처럼 목숨을 연명한 이들의 갈 곳 잃은 허망한 눈빛은 이내 살아갈 희망이 일기 시작했다.

6.25 전쟁 발발 60주년. 지난 격변의 세월에 당시 전시상황을 바로 전해 줄 역사의 증인들이 점차 줄어들고, 전쟁의 뼈아픈 기억은 우리 시대에 전멸 위기에 놓여졌다. 전쟁을 겪은 세대와 한 번도 경험하지 못한 세대가 공존하는 시대. 그러나, 우리 모두 여전히 ‘끝나지 않은 전쟁’ 속에 살아가고 있다.

-

- ▲ 네팔 주민들과 함께 기념 사진을 찍고 있는 신영수 관장(중) ⓒ 뉴데일리

서울 인사동의 갤러리 떼(관장 신영수)에서 펼쳐지는 전쟁 직후의 기억의 조각은 시대의 생생한 증언이다. 그들은 알지만 우리는 모르는 이야기, 혹은 우리는 알지만 그들을 모르는 이야기가 거기에 있다.

역사의 기록이 개인의 서랍속에서 소멸되는 것을 막고자 전국을 여행하며 수집상을 찾아 모은 300여점의 우리들의 치열했던 삶의 기록. 전쟁 때 쓰던 군사물품과 이를 재활용한 생활도구, 북한군 삐라와 중공군 무기 등을 전시한 ‘전쟁과 일상 - 6.25전쟁 60주년 기획전’의 작은 물건들은 세월을 거슬러 올라가 그 시대에 우리를 데려다 놓는다.

신 관장은 “우리는 풍족한 세상에 살고 있지만, 당시에는 군수품을 활용해서 살아갈 수 밖에 없었던 그 가난함을 되돌아보는 경험을 할 수 있을 것”이라며 “그 시대 사람들에게는 당시를 되돌아보는 향수를 불러일으키고, 전쟁을 접하지 못한 세대에게는 새로운 역사의 기록을 알려줄 것이다”라고 이번 전시의 의의를 되새긴다. 전시회는 6월30일까지다.

뉴데일리는 앞으로 5일간 이 전시에 기록된 6.25 전쟁의 발자취를 따라, 우리의 역사와 조상들의 삶을 재조명하고자 한다. 그 중 첫 번째 이야기는 폐무기를 이용해 새로운 물건으로 재탄생 시킨 <'파이버' 똥 바가지를 아시나요?>다.

<'파이버' 똥 바가지를 아시나요?>

-

- ▲ 철모내피 파이버로 만든 재떨이와 똥 바가지

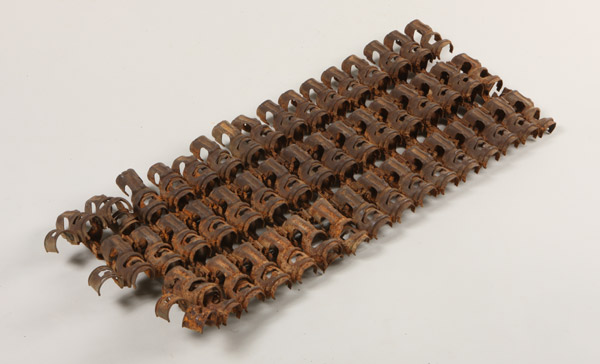

기관총 탄피 클립은 신발의 흙을 터는 발판으로 쓰였다. 정교하게 엮어진 그 자태는 마치 예술품에 가까워 가만히 들여다보면 탄성이 절로 나온다. 꽤 단단한 탄피는 사람의 체중을 견뎌내며 제 몫을 확실히 했다.

-

- ▲ 총알클립으로 만든 발털이개

철이 귀하던 시절, 포탄 탄피는 여러모로 활용이 좋았다.

로켓 포탄 박스로 쓰레받기를 만들고, 장약 박스를 이용해 난로와 굴뚝이 만들어졌으며, 실탄박스를 이용한 연장통이 등장하기도 했다. 또, 포탄 뚜껑은 뒤집어 재떨이로 쓰였다. 어려운 형편 속에서도 미적인 감각을 잃지 않는 면모가 엿보인다.

뿐만 아니라 벽을 뚫는데 이용한 구식 포탄은 대장간에서 모루로 이용됐다. 중공군의 일명 ‘방망이 수류탄’은 절굿공이로 재활용됐다. 묵직한 절굿공이를 들어 올려 바닥으로 내리치면 그 충격에 손바닥이 얼얼해 진다.

-

- ▲ 포탄박스와 기름통을 잘라만든 쓰레받기

-

- ▲ 포탄뚜껑으로 만든 재떨이

-

- ▲ 장약 박스로 만든 난로(좌)와 굴뚝(중), 그리고 중공군의 방망이 수류탄으로 만들어진 절굿공이(우)

-

- ▲ 포탄 파편으로 만든 작은 절굿공이(좌)와 실탄박스를 재활용해 만든 보관함(우)

-

- ▲ 탄피로 장식한 젓가락

파괴의 도구였던 무기가 생활용품으로 사용돼 우리를 살아가게 했다. 이렇듯, 전쟁과 삶의 아이러니가 고스란히 담겨져 있는 것이다.

여기에 탄피로 장식한 젓가락 역시 예술이다.

탄피가 궂이 필요할까 싶은 의구심이 드는 외관은 젓가락이라기 보다는 송곳에 가까운 모습니다. 뾰족한 끝 부분이 섬뜩함을 느끼게 한다. 탄피가 장식된 손잡이 부분은 한 손에 거머쥐기 다소 불편해 보이지만 멋스럽다.

-

- ▲ 총알로 만든 침통

침을 보관하는 휴대용 탄피 침통 역시 그 지혜에 절로 감탄사가 터져 나온다.

사람을 죽이는 총알이 사람을 살리는 의료용품으로 다시 태어났다. 이 역시 생과 사의 경계에 놓인 예술품의 결정체다.

지금은 사라진, 혹은 잊혀져간 생활용품들을 서울 한 복판에서 다시 만나는 즐거움은 젊은이들에게는 신선한 충격을 기성 세대에게는 아련한 옛 추억을 떠올리게 한다.

작은 전시품 하나하나. 그들이 털어놓은 사연에는 그들이 짊어져 온 삶의 이야기가 절절하게 배어있다. 우리네 삶에 대한 아스라한 흔적이 그대로 남아있다.

같은 땅에 발을 딛고, 같은 언어를 사용하면서도 서로가 '외국인'으로 느껴지는 기묘한 광경. 그 사이를 가로지르는 타임머신이 여기에 있다.

다만, 분명히 기억해야 할 것은 이것이 그저 과거의 특별한 유물에 지나는 것이 아니라 전쟁에 대한 생생한 증언이라는 점이다. 지금은 위험하다는 이유로 결코 가까이 하지 않을 수류탄과 총알을 늘상 삶의 중심에 들여 놓아야 했던 시대의 기억을 공유할 수 있는 기회가 되기를 바란다.

'철모 똥 바가지'를 아시나요?

- 김은주

입력 2010-06-20 17:53수정 2010-06-28 06:50

공유하기

기사 공유하기

김은주