-

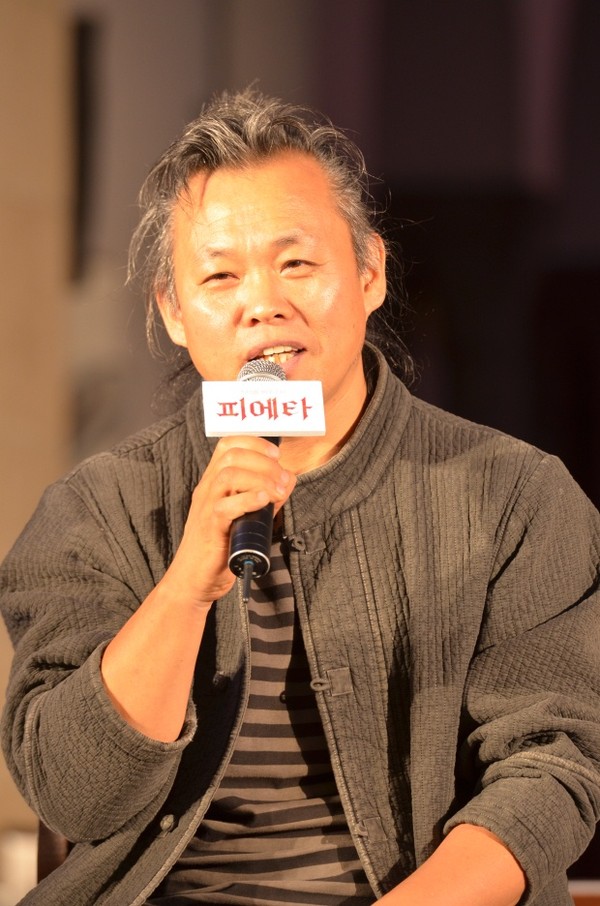

- ▲ 김기덕 감독.ⓒ윤희성 기자.

김기덕이 돌아왔다

김기덕 감독의 새 영화 '피에타'의 제작발표회가 19일 서울 중구 정동 서울주교좌성당(대한성공회)에서 열렸다.

제54회 베를린국제영화제 감독상, 제62회 베니스국제영화제 국제영화평론가연맹상, 제64회 칸 국제영화제 주목할 만한 시선 부문 그랑프리 수상 등 세계 3대 국제영화제에서 인정받은 김기덕 감독은 이번 영화의 제목부터 고민을 많이 했다.

"현대의 모든 큰 전쟁부터 작은 일상의 범죄까지, 이 시대를 사는 우리 모두는 공범이며 죄인이라고 생각한다. 이처럼 그 누구도 신으로부터 자유롭지 못하므로 신에게 자비를 바라는 뜻에서 '피에타'라고 제목을 정했다."

실제로 '피에타'(pieta)는 이탈리아어로 '자비를 베푸소서'란 뜻이다.

제목만큼 중요한 배경 '청계천'

"15살부터 7년간 청계천 일대의 공장에서 일을 했다. 청계천은 기계산업과 전자산업의 아카데미였다. 근대산업 발전의 원동력으로 꼭 카메라에 담아 영상으로 기록하고 싶었다."

김기덕 감독은 이번 영화의 배경으로 청계천을 선택했다. 시간이 흐르면 잊혀져 간 청계천 사람들의 이야기를 다루고자 했던 것. 오래된 과거 청계천의 모습이 고스란히 남아 있는 건물을 우연히 발견했고 그 건물 안에서서 주된 촬영이 이뤄졌다.

-

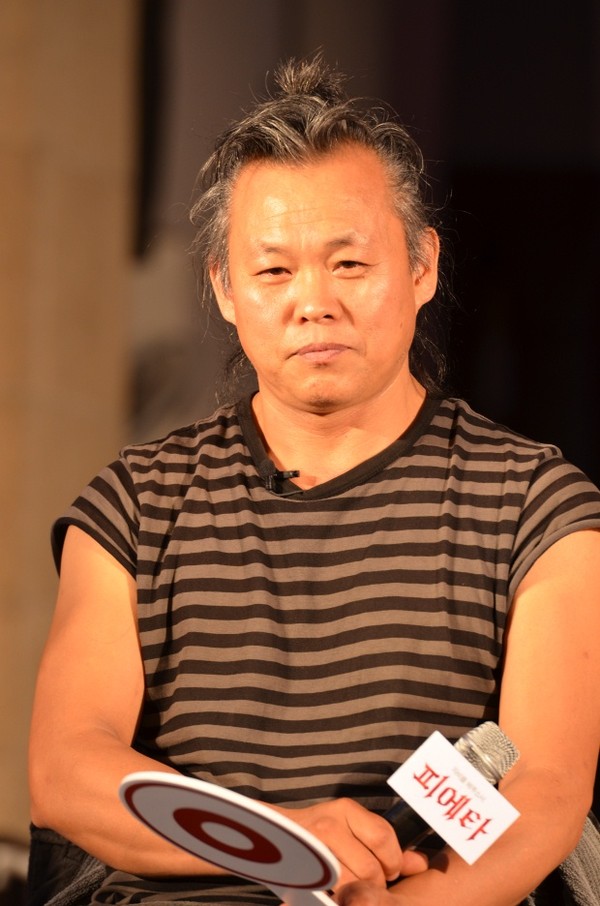

- ▲ 김기덕 감독.ⓒ윤희성 기자.

영화인생 16년만에 첫 제작발표회 참석한 김기덕

불편하고 거친 영화를 주로 찍은 김기덕 감독이 "부드럽게 살고 싶다"고 말했다.

그간 왜곡된 자신의 이미지를 스스로 변화시키겠다고 선언한 것.

대중과의 따뜻한 소통을 위해 18편의 영화를 만들면서 처음으로 제작발표회를 열었다. 또 실제로 처음 기자들과 대화를 나눴다.

"그동안 기자들을 피해다녔다. 미안했다. 감독은 영화로 말해야 한다는 제 신념이 있었기에 그랬다. 기자들과 인터뷰를 하지 않고 살았다. 하지만 사람은 다 변한다. 청소년만 성장통을 겪는게 아니다. 나도 성장했다. 부드럽게 변했다. 하지만 이 마음이 또 어떻게 변덕을 부릴지는 모른다."

121년 역사의 현장, 서울주교좌성당 '자비를 베풀다'

제작보고회가 열린 서울주교좌성당은 1891년 설립 이후 현재까지 121년의 역사를 자랑하는 국내의 대표적인 성공회 대성당으로 단 한번도 외부행사를 허락한 적이 없다. 그것도 상업영화의 제작발표회 개최를 허락한 것은 이례적이다.

성당의 수석보좌사제 유시경 신부는 허락의 의미를 전달했다.

"성당은 종교 공간이지만 이번 기회에 문화 공간으로 활용될 수 있어 기쁘다. 서울주교좌성당이 지닌 역사와 아름다움으로 볼 때 이 작품에 가장 잘 어울리는 장소라고 생각돼 흔쾌히 허락했다."

-

- ▲ 왼쪽부터 배우 이정진, 김기덕 감독, 배우 조민수.ⓒ윤희성 기자.

엄마와 아들의 정사?

예고편만 상영됐다. 아직 시사회도 하지 않았다. 그런데 벌써 불편하다. 아들을 버리고 도망갔다 다시 돌아온 엄마(조민수)와 버림받은 아들(이정진)의 '정사'를 예고하는 듯 한 영상이 예고편에 있었다.

터키에서 온 한 기자는 유창한 한국말로 김기덕 감독에게 질문했다.

"터키에서 김기덕 감독에 대한 관심이 뜨겁다. 하지만 터키 사람들은 보통 종교적 색을 띤 영화에서는 정사 장면을 넣지 않는 것이 통념이다. 근데 김 감독의 영화는 종교적이면서 꼭 정사 장면이 들어있다. 왜 그런가?"

2003년에 만든 '봄 여름 가을 겨울 그리고 봄'에도 불교가 배경이었지만 정사 장면은 빠지지 않았었다.

김 감독은 "전 그 둘을 분리해야 한다고 배운 적이 한번도 없다"며 "사회의 모든 분야가 연결돼 있기에 무언가를 분리시키는 것은 의미가 없다"고 말했다.

또 김 감독은 "섹스는 하나의 기도일 수 있다"며 "이게 기사의 제목이 될 수도 있겠다"고 밝혀 '성스러운 성당'에 모인 기자들을 당혹케 했다.

121년된 성당에서 김기덕 감독 폭탄발언

김기덕 "섹스는 또 하나의 기도다!"...멘붕

- 윤희성 기자

입력 2012-07-19 20:28수정 2012-07-19 23:49

공유하기

기사 공유하기

김기덕 감독 18번째 영화로 돌아오다"불편한 영화? 이젠 부드러운 남자에요"

윤희성 기자