-

14. 국가가 발전할 토대를 마련하다6년 의무교육제를 도입한 '교육 대통령'

-

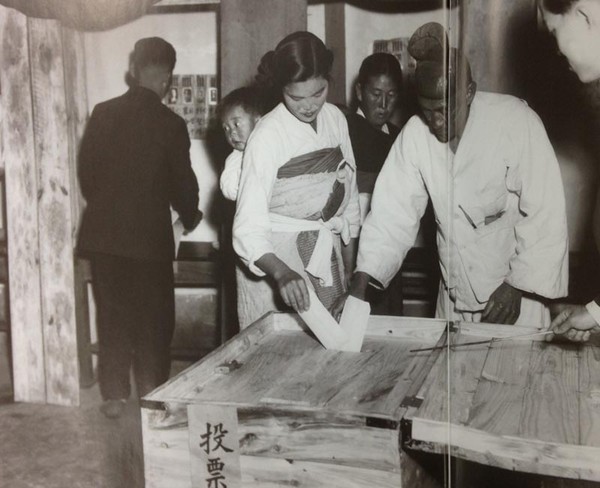

- ▲ 한민족 역사상 최초의 보통선거제 도입, 1948년 5월10일 전국에서 공산당의 방해테러를 무릅쓰고 대한민국 건국을 위한 투표가 실시되었다.

대한민국 사회의 ‘자유화’를 이룩하는 데 결정적으로 중요하게 기여한 또 다른 요인은

보통선거제(普通選擧制)의 도입이었다.모든 개인에게 똑같이 한 표를 주는 자유선거 제도는

불평등한 신분 사회를 무너뜨리는 혁명적인 수단이었던 것이다.

그것은 선거 때만이라도 국민 모두가 평등한 주권자라는 사실을 되새기는 기회가 되었다.보통선거제는 당연히 의무교육제(義務敎育制)의 도입으로 이끌었다.

왜냐하면 모든 개인이 선거에서 올바른 판단을 하기 위해서는

교육받고 현명한 국민 대중이 있어야 했기 때문이다.대한민국이 출범하던 1948년에 문맹률은 80%에 이르렀다.

그러한 상태에서 민주주의는 불가능했다.그러므로 이승만 정부는 1949년에 모든 어린이가 6년제 초등교육을

무상(無償)으로 받도록 하는 의무교육제를 도입했다.

- ▲ 건물도 없는 국민학교 노천교육 현장. 1952년 전쟁중에도 의무교육을 실시하는 지방 국민학교.

그것은 6 · 25 전쟁이 일어남으로써 시행이 중단되었다가,

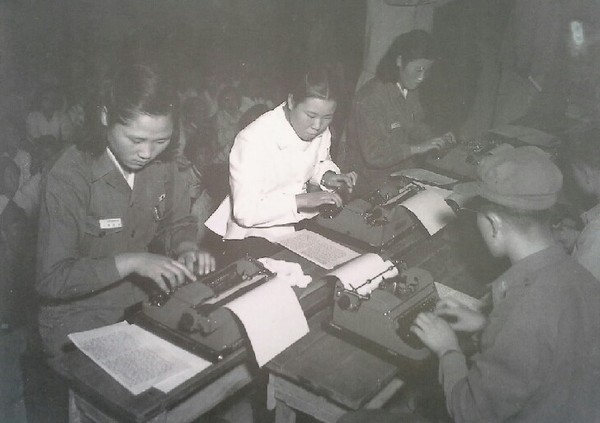

휴전이 된 다음 해인 1954년부터 다시 추진되었다.동시에 정부와 민간단체들에 의해 성인을 상대로한 문맹퇴치운동도 벌어졌다.그 결과 문맹자 수는 1959년에 와서 22.1%로 낮아졌다.

그리고 중학생은 10배, 고등학생은 3.1배, 대학생은 12배의 수적 증가를 보였다.대학생의 급격한 증가에는 6·25전쟁 당시 대학생들에 대한 병역 연기 혜택도 크게 작용했다.나라가 가난했음에도 불구하고 남다른 교육열로 이승만 정부는 예산의 10% 이상을 교육에 투입했다.이러한 변화는 한국 사회가 교육을 통해 신분이 상승되는 개방사회(開放社會)가 되어 가고 있음을 의미하였다.또한 그것은 나중에 1960년대부터 본격적으로 이루어질 공업화에 필요한

우수한 노동력을 키우는 과정이기도 했다.

즉, 1950년대는 사회간접자본이 형성되어가고 있었던 것이다.이러한 변화는 로버트 올리버가 ‘교육 대통령’으로 부른 이승만이 있었기에 가능했다. -

- ▲ 1952년 10월9일, 전쟁중 한글날 기념 한글 타자대회를 개최, 문맹자퇴치운동을 적극 펼쳤다.

‘한국의 MIT’를 목표로 인하공과대학을 설립이승만 통치기에는 대중교육과 함께 고급 인력의 양성도 상당히 이루어졌다.6 ․ 25 전쟁의 참화를 거치는 동안에도 대학 교육은 피난지인 부산의 천막 교실에서 계속되었다. 그에 따라 해방 직후 19개교에 불과했던 대학이 1960년에는 63개교로 크게 늘어나고,

대학생 숫자도 10만 명으로 늘어났다.

적어도 양적인 측면에서만은 고등교육 혁명이 일어난 것이다.해외 유학 붐도 일어났다.

나라가 가난했음에도 불구하고 1950년대에는 매년 평균 600명 이상이

미국을 비롯한 선진국으로 유학을 떠났다.특히 1956년부터 시행된 미네소타 계획은 서울대학교의 많은 교수들에게 미국 유학 기회를 주었다. 그들은 나중에 한국 과학기술계를 이끌 중심 세력으로 떠올랐다.이승만 대통령은 해외로 진출할 국제관계 전문가를 양성하기 위해

정부 보조로 외국어대학을 세울 것을 지시했다.

그러나 정부의 자금 부족으로 실업가 김흥배에 의해

한국외국어대학(韓國外國語大學)이 설립되었다.그 과정에서 이승만은 백두진 총리와 영어학자인 박술음 사회부장관을 통해

행정적 지원을 아끼지 않도록 지시했다.

- ▲ 한국 최초의 공과대학 인하대학 개교식 기념 아치가 인천의 허허벌판에 세워졌다. 1954년 10월6일 열린 개교식에는 이승만대통령이 참석, 공업진흥의 엘리트 교육방침을 밝혔다.

이승만 대통령의 고급 인재 양성 의지를 보여주는 가장 좋은 본보기는

1953년에 이루어진 인하공과대학(仁荷工科大學) 설립이었다.6 · 25 전쟁 중인 1952년에 하와이 교민들은 하와이 ‘한인기독학원’ 부지를 판 돈의 일부를

이승만에게 보내왔다. 그 학교는 독립운동 시기에 이승만이 세운 것이었다.이승만 대통령은 그것에 돈을 보태 미국의 MIT를 모방한 최고수준의 공과대학을 세우려고 했다. 그것은 한국인들이 전통적으로 문과를 강조해오던 전통을 바꾸어 공업을 발전시켜 보려는

야심찬 의지에서 나온 것이었다.1952년 12월 이승만은 문교부에 가칭 ‘인하공과대학’ 설립을 지시했다.

그리고는 1953년 6월 4일에 대학 설립을 알리는 담화를 발표했다.이 대통령은 인하공과대학의 비중을 높이기 위해 자유당의 실력자인 이기붕 국회의장과

김법린 문교부장관을 이사진에 포함시켰다.학교 이름을 인하(仁荷)로 한 것은 1903년 최초의 하와이 이민을 떠난 인천과

그들이 정착해서 돈을 보낸 하와이에서 한 글자씩 고른 것이었다.

- ▲ 인하공대 개교식에서 학장에게 교기를 수여하는 이승만 대통령.

- ▲ 인천의 변두리에서 개교식을 거행하는 인하공대 첫 학생들.

군 엘리트를 비롯한 고급 인력의 양성이승만 통치기에 새로운 엘리트 형성에 있어서 특히 돋보였던 것은

군(軍) 엘리트의 양성이었다.국군은 6 ․ 25 전쟁을 거치면서 크게 성장하여 1954년에 65만 명의 병력에

정부예산의 40%를 사용하는 거대 조직으로 성장했다.이 대통령은 이 거대한 군대를 유지하기 위해 미국으로부터 막대한 원조를 받아냈다.

소련과의 냉전(冷戰)에서 한국이 최전선을 맡고 있었기 때문에

이승만은 미국으로부터 많은 원조가 당연한 것으로 떳떳이 요구했다.군사원조 계획에 따라 매년 1천 명 이상의 장교들이 미국에 파견되어

미군의 군사 기술과 조직 관리 방법을 배웠다.

그에 따라 한국에는 유능한 장교단과 기술진이 형성되었다.그들은 돌아와 한국 사회에 미국식 기획과 조직의 개념을 퍼뜨리는 데 크게 기여했다.미국의 첨단 무기를 조작할 기술을 배우기 위해 미국에 파견된 기술 하사관만도 1만 명에 가까웠다. 그들은 1960,70년대에 산업화 과정에서 훌륭한 숙련공으로 기여할 인재들이었다.

- ▲ 이승만대통령이 미국 자금을 얻어 한국군 장교들을 대거 미국에 유학을 보냈다.

정부 안에도 전문 관료(technocrats)로 불리는 새로운 엘리트가 형성되어갔다.

그들은 대부분이 일제 시대에 관청이나 은행에서 말단 직원으로 경험을 쌓다가

해방으로 일본인들의 자리를 이어받은 사람들이었다.그들 가운데는 다시 미국에 단기 연수나 유학을 가서 미국식 기획․ 관리 제도를 배워온 사람들도 있었다. 그들은 세계 경제의 동향을 이해할 정도로 높은 수준의 지식에 도달한 인재들도 있었다. 그 때문에 1959년 말에는 3개년 경제계획안을 수립하기도 했다.1950년대에 한국사회에는 여전히 지주적 · 유교적인 기반을 가졌거나

일본식 교육과 경험을 쌓은 구식 엘리트가 지배적인 위치에 있었다.그럼에도 불구하고 이승만이 통치하는 기간에 한국사회는 천천히 변화하기 시작했다.

구 시대의 엘리트를 대신할 새로운 엘리트, 즉 미국식 교육을 받은 새로운 엘리트가 형성되어가고 있었던 것이다.<이주영 /건국이념보급회 이승만 포럼 대표>

[연재]이승만 시대(49) 대대적인 교육혁명...의무교육 실시...최초의 공대 인하공대 설립...미국 자금 얻어 유학생 대거 파견

- 이주영 건국대명예교수

입력 2014-02-03 13:45수정 2014-02-03 14:41

공유하기

기사 공유하기

이주영 건국대명예교수