-

- ▲ 3월 27일 오후 서울 강동구 명일동 대명초교 인근 사거리에서 발생한 대형 싱크홀 사고 현장에 반경 100m 근처에 폴리스 라인이 쳐져 있다. 그 뒤로 복구 작업을 위한 흙더미가 산적해 있다. ⓒ정혜영 기자

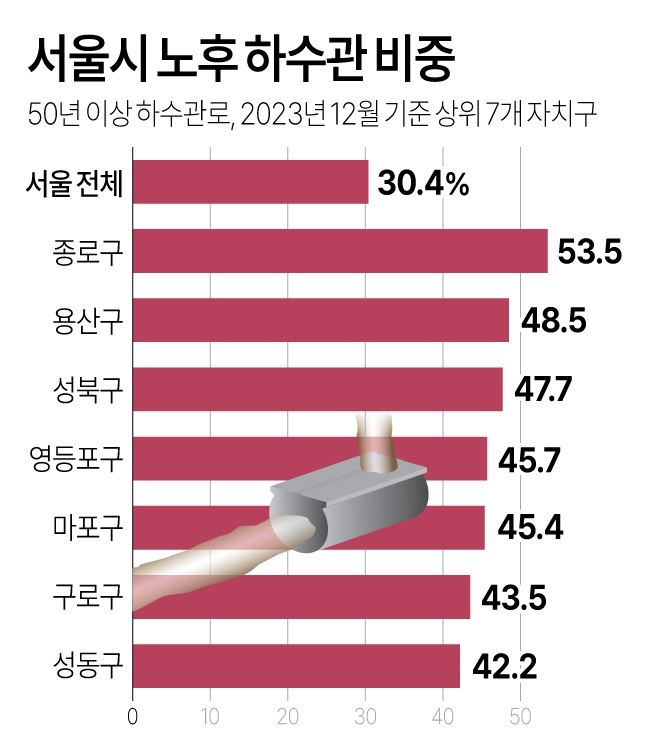

서울에 매설된 하수관로의 약 30%가 사용한 지 50년이 넘은 ‘초고령’ 시설로, 조속한 교체가 필요한 상황인 것으로 나타났다. 특히 종로, 용산, 성북, 영등포구 등 일부 지역에서는 50년 이상 된 하수관로 비율이 40∼50%에 달했다.

15일 더불어민주당 진선미 의원이 서울시로부터 제출받은 자료에 따르면, 2023년 12월 기준 서울 하수관로 총연장 1만866㎞ 가운데 3천300㎞(30.4%)가 50년 이상 경과된 것으로 집계됐다. 30년 이상 된 하수관로는 6천28㎞로 전체의 55.5%에 달했다. 일반적으로 30년 이상이면 노후 하수관으로 분류된다.

구별로 보면 종로구의 50년 이상 하수관 비중이 53.5%로 가장 높았고, 용산구(48.5%), 성북구(47.7%), 영등포구(45.7%), 마포구(45.4%) 등이 뒤를 이었다. 30년 이상 하수관 비율도 종로구(66.3%)를 비롯해 도봉구(66.2%), 용산구(65.2%) 등 여러 지역에서 60%를 웃돌았다.

-

- ▲ ⓒ연합뉴스

이처럼 노후 하수관은 지반침하, 일명 ‘싱크홀’의 주요 원인으로 꼽힌다. 하수관의 균열이나 틈으로 흘러나온 물이 지반을 약화시키면서 땅이 내려앉는 구조다. 국토교통부 자료에 따르면, 최근 5년간(2020~2024년) 전국에서 발생한 지반침하 867건 중 394건(45.4%)이 하수관 손상에 따른 것이었다.

서울시는 GPR(지표투과레이더)을 활용한 지하 공동 탐사와 복구 작업을 병행하고 있지만, GPR의 탐사 깊이가 최대 2m로 제한돼 있어 핵심 원인인 노후 하수관 정비가 병행돼야 한다는 지적이 나온다.

현재 시는 연간 약 2천억 원의 예산을 들여 노후 하수관로 약 100㎞를 정비 중이다. 그러나 누적된 노후도에 비해 속도가 따라가지 못하고 있어, 시는 재난관리기금 등 별도 재원을 활용한 정비 속도 개선 방안을 검토 중이다.

서울시 관계자는 “매년 150㎞ 이상을 정비해야 노후도에 대응할 수 있다”며 “정부에 국비 지원도 요청한 상태”라고 밝혔다.

진선미 의원은 “매일 시민들이 출퇴근하는 도로의 안전을 운에 맡길 수는 없다”며 “정부와 지자체가 관련 정보를 투명하게 공개하고, 노후 하수관 정비에 적극 나서야 한다”고 강조했다.

종로·용산 하수관 절반이 50년 이상 … 지반침하 ‘경고등’

- 김승환 기자

입력 2025-04-15 10:55수정 2025-04-15 10:55

공유하기

기사 공유하기

서울 하수관로 3분의 1이 50년 이상 사용된 ‘초고령’ 상태종로·용산·성북 등 일부 지역은 절반 넘게 노후화지반침하 원인 1위…예산 부족에 정비 속도 더뎌

김승환 기자