-

“X 묻은 개는 따로 있는데…”

결국 검찰이 문제다. 노무현 정부 당시의 얘기는 한마디도 없다.

공평하지 못한 사정 잣대를 들이대니, 국민들이 검찰의 수사·기소권을 불신한다.

불법 사찰 파문으로 여론이 들썩거렸던 13일. 서울중앙지검 특별수사팀(박윤해 부장검사)은 국무총리실의 불법 사찰 혐의를 밝혀냈다고 발표했다.

이날 혐의의 주어는 MB정부였다. 검찰은 불법사찰을 지시한 혐의로 박영준(52) 전 지식경제부 차관과 이영호(48) 전 청와대 고용노사비서관을 기소했다. 또 이를 도운 이인규(56) 전 지원관과 진경락(45) 전 지원관실 기획총괄과장을 기소했다.

-

- ▲ 13일 오후 서울 중앙지검에서 특별수사팀 송찬엽 서울중앙지검 1차장이 민간인 불법사찰 관련 수사 결과를 발표하고 있다. ⓒ 연합뉴스

총 500건의 의심 문서를 뒤져 찾아낸 3건의 ‘불법 사찰’ 혐의 문서로 청와대는 이날 “국민 여러분께 송구한 심정”이라며 공식 사과를 했다.

박 전 차관 이상의 ‘윗선’이 나오지는 않았지만, 청와대가 불법 사찰에 개입했다는 정황이 나온 이상 공식 사과가 ‘당연한’ 것에 이론의 여지는 없어 보인다.

그렇다면 여기서 질문 하나.

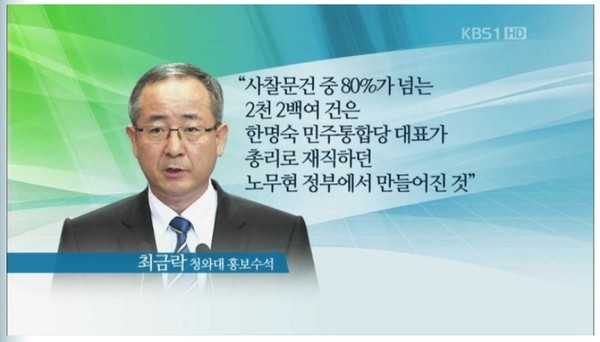

당초 KBS 새노조가 발표한 2,600건의 사찰 문건 가운데 80%(약 2,200건)를 차지한 것으로 밝혀지면서 파문이 일었던 노무현 정부 당시 사찰에 대한 수사는 누가 할까?

불법 사찰 파문이 한창이던 지난 4월, 총선을 앞두고 한창 공세 수위를 높였던 민주통합당의 입을 슬그머니 다물게 했던 이 문제에 대해서는 아무도 입을 여는 사람이 없다.

<뉴데일리>가 입수한 문건에 따르면, 검찰은 이미 노무현 정부 당시 이뤄졌던 불법 사찰의 혐의를 상당수 확보한 정황이 나타난다.

내용을 살펴보면 현 정권에서 벌어졌던 정치인이나 주요 경제계 인사에 대한 동향 파악은 물론 공직자의 비위를 캐기 위해 민간인의 계좌를 추적하거나 공직자의 개인 사생활을 캐기 위해 미행을 하는 등 ‘불법적’ 수사 방식을 동원한 것으로 드러났다.

-

- ▲ KBS새노조가 밝힌 2600여건의 사찰 문건 가운데 80%가 노무현 정부에서 이뤄졌다는 내용을 보도하는 방송 화면 ⓒ 캡쳐

다음은 문건에 기재된 참여 정부 당시 이뤄진 사찰 정황이다. 모두 당시 국무총리실 조사심의관실에서 작성해 청와대로 바로 ‘비선 보고’한 문건들이다.

# 1

2003년-2004년 주요 민간건설사 33곳에 관련한 사찰

- 당시 국무총리실 조사심의관실에서는 건설법 위반 의혹이 제기된 대형 건설사 D사와 S사 등에 대한 사찰을 진행하면서 업체 관계자로부터 대금이 입금된 예금 통장의 사본을 제출받고 증언을 증빙하는 확인서를 받아냈다.

# 22005년에는 K 아산시장에 대해 입수한 비위 첩보를 캐기 위해 이와 관련된 술집과 식당의 사장에게 확인 서류를 받아냈다.

# 32006년-2007년 사이에도 비위 혐의가 의심되는 공무원을 감찰하면서 뇌물을 준 것으로 보이는 민간인을 총리실에서 직접 조사했다. 이 과정에서 민간인들의 금융기관 내역(계좌)를 직접 확인한 것으로 드러났다.

# 4

2007년 1월에는 교과부 산하 K 재단 소속 김모 씨의 부적절한 개인 사생활의 뒤를 캤다. 당시 조사를 담당한 사람이 5일간 김 씨를 미행했다고 나온다.

# 52007년 5월에도 비위 의혹을 받던 경찰관 오 모 씨를 무려 2개월간 미행했다는 기록이 있다.

# 6국회의원 등 정치인과 주요 경제계 인사들에 대한 동향 파악은 DJ 정권에도 있었다.

2000년에서 2007년 사이 당시 국무총리실 조사심의관실에서 작성해 청와대로 바로 ‘비선 보고’한 문건들에는 윤 모 한나라당 의원과 김 모 민주당 의원 등 정치인 17명의 동향이 자세히 기록돼 있다.

특히 A 일간지 소속 박 모 기자와 강 모 기자에 대한 이야기와 서울 소재 B 은행장에 관련한 내용도 있다.

이날 검찰 수사 결과의 요지를 대입하면 지난 정부 당시에도 불법 사찰이 아닌 ‘동향 파악’이나 ‘감찰’ 수준으로 볼 수 있는 문건도 있지만, 일부 개인 사생활을 캔다던지 수사권이 없는 총리실에서 민간건설사에 압력을 행사한 ‘불법 사찰’의 정황이 드러난 셈이다.

검찰이나 경찰처럼 ‘배지’도 제시하지 않고 ‘총리실’이라고 적힌 직원카드 하나 들고 민간인들에게 마치 ‘첩보원’처럼 행세했다는 얘기다.

-

Point !

하지만 이 같은 정보를 쥐고 있는 검찰은 입을 다물고 있다.

정리하면 언론과 여론이 들고 일어난 현 정권에 대한 ‘불법 사찰’은 3개월에 걸친 ‘사즉생’의 수사 결과를 발표했고, 지난 정부에 대한 ‘불법 사찰’ 혐의는 여전히 자신들의 ‘와일드카드’로 숨겨뒀다는 얘기다.

무엇이 두려워서 남겨뒀을까? 지난 정권의 불법 사찰을 고발하는 사람이 없어서? 불법 사찰에 대한 수사가 친고죄였던가?

아니면 당시 대통령이 고인(故人)이 돼서? 당시 사찰을 진행했던 총리실 직원과 이를 지시했던 사람들은 여전히 활약하고 있는데?

불법 사찰의 최대 키워드인 ‘몸통’은 결국 여론이다. 그리고 더 깊숙이 들어가면 그 여론을 선동하는 세력들이 있다. 정치권에도 있고 경제계에도 있고 그리고 언론계에도 있다. 그 여론이 이번 불법 사찰 파문을 한 쪽으로만 몰아가고 있다.

국민들은 ‘불법사찰’이 정확히 어떤 것인지 모른다. 어디까지가 감찰이고 어디까지가 불법 사찰인지 애매한 부분이 많다. 이를 밝혀야 하는 곳이 ‘수사권’을 가진 검찰 아닌가?

결국 지금까지 발표된 논평이나 보도된 내용 대부분을 요약하면 ‘현 정권이 하면 사찰, 지난 정권은 단순한 감찰’이 요지다. 이번 검찰 수사결과 발표로 이 명제는 더욱 뚜렷해졌다.

국민들이 이번 수사결과에 만족하지 못한다면 세번째 수사를 또 시작해야 한다. 특검도 하고 국정조사도 해야 한다. 다만, 같은 범죄를 가지고 정권별로 시기별로 다르게 잣대를 가져다 대는 검찰부터 수사하고서 말이다.

-

- ▲ 2010년 6.2 지방선거 당시 한 민주당원이 故 노무현 대통령의 얼굴 사진을 쓰고 선거 운동을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스

안종현 칼럼 정권별로 잣대 다른 검찰

불법 사찰 ‘몸통’ 드러났다! 알고 보니….

- 안종현 기자

입력 2012-06-13 22:11수정 2012-06-18 10:19

공유하기

기사 공유하기

검찰, 노무현 정부 당시 ‘불법 사찰’ 정황 포착했다공직자 사생활 캐기 위해 미행까지…입 다문 검, 왜?

관련기사

안종현 기자