-

- ▲ '트루맛쇼' 포스터.ⓒ하늘 제공

다큐멘터리 영화 '트루맛쇼'는 맛의 프레임으로 본 미디어의 불편한 진실을 폭로한다.

트루맛쇼는 외친다. "대한민국 방송에서 맛은 맛이 갔다. 아니 방송이 맛이 갔다"고.

2010년 국세청 통계에 따르면 우리나라엔 하루에 515개의 식당이 창업하고 474개가 폐업하는 서바이벌 게임이 벌어지고 있다. 일단 피 튀기는 식당 전쟁터에 뛰어들면 생존이 유일한 목표가 된다.

질 낮은 식재료에 조미료를 범벅을 해 손님 입 속으로 투하하고 거짓 홍보 고객들 속인다.

살벌한 정글에서 생존하기 위한 식당들의 처절한 투쟁에서 맛의 순수함은 사라진 지 오래다.

미디어와 식당의 부적절한 관계는 이미 시작됐다.

-

- ▲ '트루맛쇼' 스틸.ⓒ하늘 제공

트루맛쇼는 지상파 TV에서 일주일에만 177개의 식당이 소개되고 1년으로 환산하면 무려 9229개나 된다고 말한다.

이 중 협찬의 탈을 쓴 사실상의 뇌물을 주고 TV에 출연한 식당은 몇 개나 될까?

트루맛쇼 제작진은 직접 식당을 차린다. 식당 이름은 '맛(Taste)'이다.

식당의 인테리어 콘셉트는 하나. 몰래 카메라 친화적 인테리어다. 모든 거울 뒤엔 카메라가 숨어있고 식당 구석구석까지 CCTV로 촬영된다.

제작진은 맛집 프로그램에 소개되기 위한 전 과정을 다큐에 담았다.

맛집 프로그램 작가들 사이에서 유명한 브로커를 소개받는다. 이 브로커는 "맛집 소개에서 '맛'은 중요하지 않다, 대신 시청자들의 눈을 사로잡아야 한다"고 말한다.

브로커는 직접 '말죽 돈까스'라는 메뉴까지 개발하며 식당 콘셉트을 잡는다. 제작진의 식당 '맛'은 순식간에 '핫'이란 식당으로 바뀐다.

모든 음식에 청양고추가 들어가는 음식이 쓰여진 메뉴판, 식당 곳곳에 그려진 빨갛고 파란 고추, 테이블마다 놓여있는 곽 티슈...이 모든 것은 맛집 프로그램에 나가기 위한 '쇼'다.

녹화 당일, 손님 역할을 하기 위한 아르바이트생, 생전 처음 청양고추를 넣은 돈까스를 만들어 본다는 아주머니, 그리고 식당 '핫'의 사장역을 맡을 홍대에서 바를 운영하는 지인이 식당을 채운다.

프로그램의 작가는 아르바이트생들이 해야 할 말, 그리고 PD는 동작 하나까지 세세하게 설명한다.

결국 제작진의 식당은 "한 겨울 땀을 뻘뻘 나는 음식을 파는 식당"으로 방송에 소개된다.

방송사, 관계회사, 제작사는 각각 자신의 이익을 위해 시청자와 무엇을 보든 소비자가 뭘 먹든 상관하지 않는다.

식당에 관한 검증은 당연히 없다. '트루맛쇼'는 바닥에 담배 꽁초가 떨어지고 까만 기름으로 고기를 튀겨 고발 프로그램에 나온 식당이 돈까스 맛집이라고 소개되는 현실을 보여준다.

-

- ▲ '트루맛쇼' 스틸.ⓒ하늘 제공

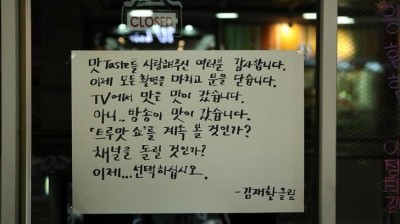

다큐는 시청자에게 "트루맛쇼를 계속 볼것인가?, 채널을 돌릴 것인가?, 이제 선택하십시오"라는 메시지를 던진다.

이번 다큐를 연출한 김재환 감독은 전직 교양 PD출신이다. '트루맛쇼'에서 직접 가짜 손님부터 사장까지 방송 3사의 맛집 프로그램을 누비며 실감나는 연기를 선보인다.

단호하면서 설득력있는 내레이션과 빠른 화면 전환이 돋보인다.

웃어야 할 상황은 아니지만 웃음이 터지는 순간, 우리는 이 다큐가 왜 '블랙코미디'인지 알게 된다.

신선한 충격으로 다가올 '트루맛쇼'는 지난 2일 개봉됐다. 올 여름 태양보다 더 뜨겁게 극장가를 달굴 것으로 예상된다.

"나는 왜 TV 맛집이 '맛'이 없는지 알고 있다"

- 황소영 기자

입력 2011-06-03 11:07수정 2011-06-03 17:35

공유하기

기사 공유하기

다큐 '트루맛쇼', 맛의 프레임으로 본 불편한 진실

관련기사

황소영 기자