-

- ▲ 명지대 기록대학원 교수. ⓒ 뉴데일리DB

필자는 몇 년 전 고등학교 ‘한국사’ 교과서 검정에 참여한 경험이 있다. 원래 과목 이름이 ‘역사’였다가 나중에 ‘한국사’로 갑자기 바뀌는 황당한 일도 생긴 기억이 생생하다.

필자는 검인정 교과서 검정 과정에 참여하면서 심각한 문제가 있음을 직접 체험했다.

일단 심사위원 대부분이 기존 국사학자들로 구성된 때문인지, 폐쇄적 성향이 강한 국사학계의 성향과 그리 다르지 않았다. 나머지는 고등학교 선생님들이었는데 이분들도 기존 교과서의 서술과 역사관에서 벗어나지 않는 분들이라, 치밀한 검증이 힘든 측면이 있었다.

필자가 참여한 1차 검증은 주로 교과서의 오류를 잡아내고 1차 평가를 하는 것이었고, 정말 중요한 과정은 그런 기초자료를 가지고 최종평가와 합격 그리고 수정사항을 가리는 2차 과정이었다.

1차 과정에서 필자는 수없이 많은 근현대사 기술의 오류를 지적했지만 언제나 소수의견이었다.

다른 교수·교사 위원들은 아무리 잘못된 내용이 서술됐다고 하더라도, 기존 기술을 고집하는 것을 선호했다.

한 교사 분은 “그냥 예전 서술대로 가는 것이 가르치는데 편하다”는 이유를 개인적으로 얘기해서 필자가 황당해 했던 기억도 있다.

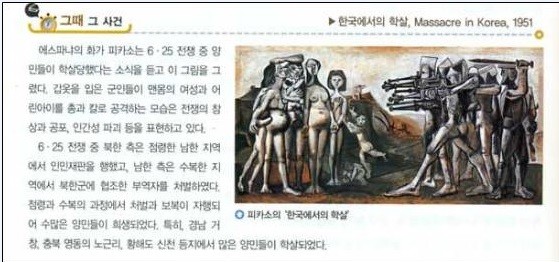

예를 들어보자. 예전부터 거의 모든 교과서에 피카소의 악명 높은 ‘한국에서의 학살’이란 그림이 실려 있었고, 당시 검정과정에서도 대다수 교과서가 이 그림을 대문짝만하게 한 페이지 가득 실었다.

-

- ▲ 고교 한국사교과서에 실렸던 피소소의 ‘한국에서의 학살’. ⓒ 뉴데일리DB

그것은 6.25 전쟁 중에 ”미군이 황해도 신천에서 민간인을 학살했다“는 북한의 거짓 선전전에 속은 프랑스 공산당원 피카소가 격분해서 그린 그림으로, 아예 기본적인 사항부터 틀린 정보에 기반한 엉터리 작품이었다.

사료로서의 가치는 물론 참고자료로서도 언급이 돼서는 안 되는 그림이다. 그러나 국사학계는 이 그림에 광적일 정도의 집착을 보였다.

필자가 이런 것을 지적하고 1차에서 오류사항으로 2차 검정에 넘어갔지만, 결국 2차 과정에서 검정위원들의 ‘표결’을 통해 이 그림은 교과서에 그대로 남게 된 상태로 검정을 통과하고, 학생들은 이런 왜곡된 정보를 여과 없이 배우게 됐다.

이 그림의 타당성에 대한 비판이 거세지면서, 현재는 이 그림을 수록한 정신 나간 교과서는 없어진 상태다. 하지만 국사학계의 이 그림에 대한 집착은 아직도 강하게 남아있다.

이렇게 필자가 강력한 근거를 제시하고 심사위원장이 동의하면서 필자의 여러 지적들은 상당수 기록이 되고, 2차 검정자들에게 넘어갔다. 그러나 위의 예처럼 필자의 의견은 거의 다 무시된 채 기존의 오류들이 거의 그대로 교과서에 실리는 결과가 나왔다.

지적사항들에 대한 격론이 벌어지다가 나중에는 표결로 결정을 하는데, 2차 검정위원들 역시 1차와 마찬가지로 기존 주류 수정주의 사관에 사로잡혀 있는, 국사학계의 한계를 고스란히 가지고 있는 교수·교사들이 다수였기 때문이다.

특히 교사들이 더 경직된 경우가 많았다고 한다. 2003년부터 고등학교 교육현장에서 ‘한국근현대사교과서’를 채택할 때, 가장 심각한 편향성을 가진 금성출판사교과서가 50~60%의 압도적 채택률을 보인 이유가 이해되는 장면이었다.

이런 과정을 모르고 한 중앙일간지 기자가 필자에게 “왜 당신이 검정에 참여한 검정교과서의 결과에 대해 비판하느냐?”는 비아냥성의 무식한 질문을 했다가 망신을 당한 일도 있었다.

이런 저간의 사정을 상세히 복기해보면 한국사 교과서의 검인정시스템에 문제가 많았음을 인정하지 않을 수 없다.

강규형 (명지대 기록대학원 교수, 현대사).

2015년 10월 19일 자 조선일보 칼럼 전제. 동 칼럼을 필자 자신이 수정·증보했습니다.

강규형 칼럼 오류를 ‘표결’로 결정하는 희한한 검인정 심사

한국사교과서 검정에 참여해보니...

- 강규형 명지대 기록대학원 교수

입력 2015-10-19 13:56수정 2015-10-20 10:18

공유하기

기사 공유하기

검인정 교과서 검정 참여 교수가 겪은 황당한 경험

강규형 명지대 기록대학원 교수