-

-

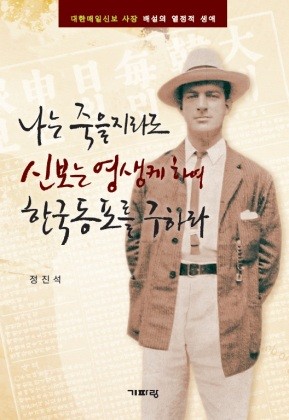

“나는 죽을지라도 신보(대한매일신보)는 영생케 하여 한국 동포를 구하라”

한국인보다 더 열정적으로 항일운동에 앞장 섰던 영국 언론인이 남긴 유언이다.(1909.5.1.)

영국인 배설(裴說, Ernest Thomas Bethell)은 원래 한국과는 아무런 인연이 없던 사람이다.

러일전쟁 취재를 위해 한국에 처음 발을 들여놓은 그는 곧 서울에서 신문을 발행하기 시작했고 항일 투쟁의 선봉에 섰다.군대해산 때에는 일본군에 저항하다가 총검에 찔려죽고 부상한 구한국 군인을 병영까지 들어가서 치료했던 일도 있었다고 재판정에서 진술했다. 헤이그 밀사사건, 고종이 황제의 자리에서 물러났던 사건(1907)은 호외를 발행하여 긴박한 사태를 알렸다.

배설이 창간한 <대한매일신보>는 한반도의 하늘에 망국의 먹구름이 드리웠던 민족 수난기를 밝힌 횃불이었다. 배설이 소유주였던 이 신문은 일제 침략에 최대 걸림돌이었다. 배설은 한국 언론사상 처음으로 3개의 신문을 발행하면서 최대의 발행부수를 기록했다.국한문판, 한글 전용판, 영문판(코리아 데일리 뉴스)의 3개 신문을 발행하면서 일제의 침략을 국내외에 널리 폭로하자 통감 이토 히로부미는 외교력과 무력을 총동원하여 배설의 추방과 신보의 폐간을 영국에 강력히 요구했다. 배설은 파란만장한 37년의 짧은 생을 마치고 서울 양화진에 묻힌 열혈 항일 언론투사였다.

신보를 둘러싸고 배설, 양기탁이 관련된 사건은 언론의 역사인 동시에 한국 근대사의 핵심 테마이자 외교사, 국제 사법사의 사례가 되는 희귀한 주제이다. 한국, 영국, 일본, 중국을 비롯하여 멀리 태국, 미국과도 관련이 있는 사건들이 실타래처럼 엉켜 있었다.

문화재청은 2011년에 배설과 대한매일신보사의 유품을 등록문화재로 지정했다. 신문사에 걸었던 영국기와 태극기, 배설의 죽음을 애도하여 전국 각지에서 보내온 만사집이 그것이다. 저자가 영국의 유족을 만나 한국으로 가지고 왔던 유품들이다.작년에는 대한매일신보 지면을 등록문화재로 지정했다. 이 책은 37세 젊은 나이에 생을 마치고 한강변 양화진 외국인 묘지에 잠들어 있는 배설을 저자 정진석(鄭晉錫, 한국외국어대 명예교수)씨가 책을 통해서 다시 살려낸 것이다.

대한매일신보사는 양기탁, 박은식, 신채호와 같은 우국의 논객들이 침략에 붓으로 맞서 싸우는 한편으로 항일 비밀결사 ‘신민회(新民會)’의 비밀 본부 역할을 맡았다. 또한, 국채보상운동의 성금을 모으는 ‘국채보상의연금총합소’도 신보사에 설치될 정도로 구한말 독립운동의 본거지나 다름 없었다.

저자와 대한매일신보의 인연이 40년 가까운 정 교수는 일본, 영국, 미국의 당시 신문을 섭렵하여 빈틈없는 고증으로 복잡한 상황을 종횡으로 누비면서 이 책을 썼다. 특히 배설 추방을 둘러싼 영국 일본 두 나라의 외교교섭과 재판 과정에는 많은 일화와 역사 드라마 못지않은 극적인 장면을 풍부하게 담고 있다.

<책이야기> ‘나는 죽을지라도....’

- 인보길 기자

입력 2013-05-20 11:17수정 2013-05-23 17:56

공유하기

기사 공유하기

인보길 기자