-

강의가 교육을 죽인다강의를 없애라

-

- ▲ ▲ 이태억 카이스트 교수 ⓒ뉴데일리

언제부터인가 모든 교육은 강의실에서 이뤄져왔다. 수십명이 모인 강의실에서, 가르치는 사람은 칠판이나 혹은 빔프로젝터 등을 사용해서 여러 사람들에게 같은 내용을 설명한다.

그렇다면 우리가 언제부터 이런 교육을 받았는가? 이런 교육의 장점도 물론 적지 않지만, 우리들은 누구나 한 번 쯤은 이런 고민을 해 왔다. 과연 이게 가장 좋은 교육방법인가? 초등학교부터 시작해서 대학교에 이르기까지 너무나 오래동안 이런 식의 교육에 젖어왔기 때문에 다른 방식의 교육은 생각하기 어렵다.

이같은 강의식 교육의 전면적인 개혁이 카이스트에서 이뤄지고 있어서 교육계 관심을 끌고 있다. 이 움직임을 주도하는 이태억 산업·시스템공학과 교수 겸 교수학습혁신센터장은 새로운 교육의 혁신방향을 이렇게 한 마디로 설명했다."학교에서는 강의하지 말라는 것입니다."

강의는 수업시간 이전에 온라인 강좌로 미리 공부하고, 수업시간에는 강의대신 토론이나 대화 또는 퀴즈 등의 다양한 방식의 살아있는 교육을 해야 한다는 것이다. 카이스트는 이같은 혁신적인 교육 방법에 대해 '에듀케이션 3.0' 이라는 이름을 붙였다.

교육의 절대적인 모델로 여겨지는 강의위주의 대량교육은 사실 역사가 일천한 산업화된 교육체제이다. ‘살만 칸’이라고 초중고용 ‘칸 아카데미’를 만든 사람이 쓴 책을 보면 오늘날과 같은 이런 교육체제를 만든 것은 부국강병을 꿈꾸던 프러시아에서 나온 모델이다.프러시아는 잘 살기 위해서는 더 많은 사람을 위한 대량 교육의 필요성을 느꼈다. 그래서 여기에서 커리큘럼이라는 개념이 나오고 일주일 단위의 시간표를 만들었다. 지금까지 우리가 사용하는 학교시스템이 모든 것이 다 그때 표준화됐다.

대량교육의 목적은 달성했는지 모르지만, 이것이 가진 문제가 많았다. 지난 백년간 교육학자들이 대량교육의 단점을 보완할 수많은 아이디어를 냈다. 1990년대 미국에서 아이디어를 냈던 액티브 러닝(Active learning)도 그중 하나이고 협력학습 이론도 나왔다.

이들의 공통점을 살펴보면 학생이 교육에 직접 참여하도록 하는 것이다. 동시에 학생 사이의 상호작용을 많이 하도록 하는 것이다. 그것이 다른 이름으로 표현됐을 뿐이다. 그런데 액티브 러닝이나 협력학습이 왜 잘 실행되지 않았을까?

우리나라에서도 새로운 교육방법에 대한 고민과 대안 마련이 많이 있어왔지만, 정작 용감하게 실천한 곳은 공학교육 위주의 카이스트였다. 그리고 교육학자도 아닌 이태억 교수가 지금 그 개혁의 선봉에 서 있다.

" 3년전 카이스트 1학년 학생들이 자발적으로 설문을 했다. 지난 학기에 공부할 때 가장 도움이 됐던 것이 무엇인가? 복수응답을 허용한 이런 질문에서 1등은 연습문제 풀어보기였다. 두 번째는 교과서를 보고 공부하기, 세 번째는 친구하고 의논하기, 네 번째가 교수 강의였다."

교수 강의가 4번째를 차지했는데 복수응답을 허용한 설문에서 응답율은 겨우 10%밖에 안됐다. 결국 가르치는 사람들은 인정하기 싫겠지만, 문제는 알고 있는 셈이다. 강의위주의 교수법이 잘 못 됐다는 것이다. 그러면 그 문제를 어떻게 풀어야 하는가?

4년 전에 당시 서남표 총장하고 몇 명 사람들이 발상을 바꿔서 차별화된 인재를 양성하자는 어렴풋한 아이디어를 냈다. IT 기술을 이용해서 수업해보자는 막연한 생각으로 시작했다. 태블릿 PC를 이용하거나 아니면 온라인 교재를 이용하면 안되겠나 생각하다가 점차로 개념을 체계화시켰다.

그래서 결국 온라인 강의와 오프라인 수업을 병행하는 카이스트의 에듀케이션 3.0이 나왔다. 교수들은 학교에 와서 강의를 하지 않는다. 수업시간에는 학생들끼리 상호작용을 늘릴 수 있는 과정을 많이 넣었다. 그러다보니 학생들 사이에 팀웍이 늘어나고 우정도 깊어졌다.

결과적으로 학생 자살 사건 등을 예방하는데도 도움이 된다고 본다. 학교에 와서 강의중심이 아니라 교육하는 과정에 학생들의 참여를 늘리고 학생들끼리 서로 의논하면서 배우게 하니까 팀웍도 길러지고 우정도 자연스럽게 생긴다.5년 안으로 800강의를 바꾸기로

신임 강성모 총장은 에듀케이션 3.0을 더욱 강력하게 추진하고 있다. 카이스트는 2014년에 102과목을 이렇게 바꿨다. 5년 후에는 전체 강의의 30%인 800개 강의를 이런 식으로 바꾸려고 한다. 강의위주에서 탈피하면, 카이스트 학생들에게 부족한 팀웍, 커뮤니케이션, 리더십 등이 더욱 효과적으로 길러질 것으로 교수들은 기대하고 있다.

에듀케이션 3.0은 2014년 초 포브스 잡지에 보도됐고, 10월에는 네이처 잡지에도 미래대학 특집 기사의 하나로 실렸다.

카이스트는 에듀케이션 3.0이라는 이름을 붙였지만, 해외에서는 이같은 교육방식을 모두 다 합쳐 플립 러닝(flipped learning)이라고 부른다. 예전에는 학교에서 강의를 듣고 집에 가서 혼자 공부하는 숙제를 했는데, 새 방법에서는 강의는 집에서 혹은 혼자서 온라인으로 듣고, 학교에 와서는 토론이나 과제풀이를 하는 형태로 진행된다. 이렇게 과거와는 정 반대 방향의 교육이다 보니 뒤집다는 의미의 플립(flip)이라는 단어를 써서 표현한다.

단순히 바꾸는 것 보다 수업시간에 학생들의 참여와 상호작용을 극대화하고 팀웍을 잘 하도록 하는 것이 핵심이다. 이것은 해외에서도 크게 각광을 받는 묵(MOOC Massive Open Online Course 온라인 대중공개강좌)와 서로 보완관계에 있다.

온라인 대중 공개강좌 중에서 뉴스를 많이 타는 것이 스탠포드 대학의 코세라 (www.coursera.org) 그리고 MIT에서 하는 에드엑스 (www.edx.org) 이다. 교수들은 인터넷을 통해 동영상과 학습내용을 공짜로 올리면 세계 각국에서 와서 무료로 수강한다. 수료증을 원하면 30달러에서 100달러 사이의 금액을 받고 수료증을 발급한다.

카이스트 에듀케이션 3.0은 Coursera나 MOOC과는 상호보완적이다. 카이스트는 MOOC과 같은 오픈 강의인 KOOC(Kaist Open Online Course)를 내년 상반기에 시작할 예정이다.

카이스트는 이같은 추세와는 상관없이 에듀케이션 3.0을 시작했지만, 결과적으로 세계적인 교육혁신의 방향과 너무나 잘 맞아떨어졌다.처음 시범사업을 할 때 수업시간에 상호작용이 많이 일어나도록 하기 위해 학생들이 앉은 테이블에 작은 스크린을 설치하고 태블릿을 나눠주면 잘되지 않겠나 생각했지만, 결과적으로 그런 것들이 별로 활용이 잘 안 된다고 이 교수는 말했다.

-

- ▲ ▲ 에듀케이션 3.0 강의실. 학생들은 원탁유리나 벽면 유리에 자유롭게 쓰고 토론한다. ⓒ뉴데일리

대신 카이스트는 학생들끼리 서로 상호작용을 많이 일으키도록 원탁 테이블을 배치했다. 그리고 테이블 별로 화이트 보드, 글래스 보드를 하나씩 설치해서 학생들끼리 자유롭게 쓰거나 그리면서 의견을 내고 토론하도록 유도했다.

교실환경은 가능하면 새로운 발상을 하도록 인테리어를 바꿨고, 기자재 배치는 역설적이게도 강의에 불편하게 한다.교수의 역할은 책에 다 있는 내용을 일사천리로 외워서 전달하기 보다 학생들이 스스로 깨우치게 도와주는 코디네이터 입장이 되는 것으로 바뀌었다. 대신 교수들은 무슨 질문이 나올지 모르므로 준비할 내용이 더 많다. 때때로 교수도 모르는 것이 있음을 인정해야 한다.

카이스트 에듀케이션 3.0에 대해 호응도를 조사하면 만족하는 학생이 70% 정도이고 중간은 20%이며 10%는 옛 방식을 아직도 좋아한다. 교수중에서도 준비가 잘 안돼 기존의 강의중심 교수법을 따라가는 교수들이 있다.

사람들이 자주 하는 질문중에 하나는 이런 새 교육법이 어째서 교육학자들에게서 나오지 않고 공대교수에게서 나왔는가 하는 점이다. 이태억 교수는 "오래동안 강의식 교육을 받거나 또는 강의를 해오면서 느꼈던 문제점에 대해서 용감하게 덤벼들어 실천했기 때문"이라고 설명했다.

두번째로 카이스트 모델이 빠르게 스며든 것은 단순명료하고 이해하기 쉬운 지침을 만들었던 점을 꼽을 수 있다. 그것은 바로 “강의를 하지 말라”는 것이다.

세 번째로 많은 교수들이 교육혁신에 관심이 깊었던 점이 꼽힌다. 강의식 교육에 염증을 느낀 사람이 그만큼 많았다. 강성모 총장 역시 이런 교육개혁에 더욱 적극적으로 동참하면서 학교 장기발전계획의 중요한 부분으로 넣었다.교육을 혁신한다고 할 때 잘 못 생각하기 쉬운 것이 교육을 기술위주로 생각한다는 점이다. 이 교수는 "IT 기술로 교육을 바꾼다고 하지만, 오히려 IT가 너무 들어오게 하면 안된다"고 강조했다. 모바일 디바이스가 역시 도움은 되지만 핵심적인 부분은 아니다.

기술 보다 더 본질적인 것은 수업시간에 학생들이 상호작용을 하도록 유도하는 것이다. 학생 상호작용을 유도하는 첫 출발은 수업시간에 강의를 못하게 하는 것이었다.

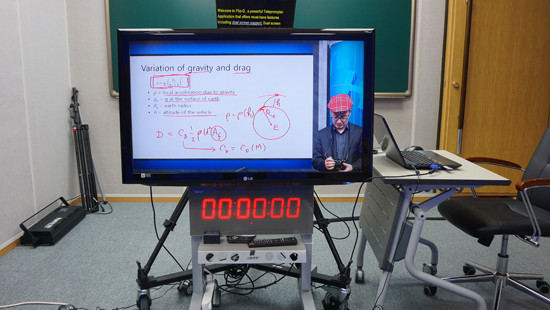

카이스트는 강의를 이러닝(e-learning)으로 바꾸는 작업으로 건물안에 소형 스튜디오를 설치하고 동영상 강의를 찍기 쉬운 환경을 만들었다. 조명을 갖추고 소음을 차단한 소형 스튜디오가 이미 5개가 들어섰다. -

- ▲ ▲ 블루 스크린이 설치된 온라인 강의 녹화 스튜디오 ⓒ뉴데일리

-

만약 일주일에 두시간짜리 한 과목을 동영상 비디오로 대체한다면 한 학기에 대략 14개 정도의 강의비디오가 필요하다. 이러닝 강의가 효과적으로 이뤄지도록 강의 비디오는 모듈화시켜서 10분 단위로 나눈다.

강의 비디오를 촬영한 교수들의 반응은 유쾌하다. 대부분 자기가 강의하는 모습을 보고는 이렇게 말한다. “내가 모양이 저래? 머리가 빠졌네. 목소리가 왜 저래? 문장에 매듭이 없어.”

어떤 교수는 10분 짜리 찍는데 대여섯 시간을 되풀이하기도 한다. 대부분의 경우 아나운서처럼 말을 잘하기를 원하고, 방송 기자처럼 멋있기를 원한다.

그렇다면 지금 대학입시에서 사교육을 줄이기 위해 시작한 EBS 강의와 무엇이 다른가 하는 질문도 나온다. EBS는 일방적으로 강의를 쏟아내는 브로드캐스팅 개념이지만, 이러닝을 기반으로 하는 에듀케이션 3.0은 다르다.IT기술을 활용해서 수천 수만 명의 수강생의 수업을 관리하고, 평가할 수 있다. 정보자동화 기술을 적절히 활용하는 것이다. 출결 확인도 자동화 하고, 단답형 문제에 대해서는 평가도 자동화 한다.

[사진출처=뉴데일리]

이태억 교수학습혁신센터장

"강의하지 마라" 카이스트 에듀케이션 3.0 관심

- 심재율 기자

입력 2014-12-26 12:57수정 2014-12-27 11:35

공유하기

기사 공유하기

공부는 '온라인 강의'로 집에서 하고 수업시간엔 토론, 발표

심재율 기자