-

10일 아침 4대강 사업을 반대하는 논조의 매체들이 일제히 한강 6공구 강천보 건설현장의 ‘가물막이 붕괴’기사를 보도했다. 한결같이 무시무시한 제목만 보면 둑이 붕괴돼 대단한 수재라도 난 듯한 보도였다.

한 매체의 제목을 보자. ‘4대강 사업 밀어붙이다가 강천보 둑 붕괴’. 내용은 “남한강 6공구 강천보 건설현장에서 소수력발전 시설을 위한 공사현장 가물막이가 붕괴됐지만 인명피해가 없었고, 낮에 작업 중에 벌어졌으면 사람이 다칠수 있는 큰일 날 사고”라고 소개했다.

H신문은 “경고 무시하더니 강천보 가물막이 붕괴”라는 제목으로 “소수력 발전소 건설현장을 덮쳤다”는 보도를 냈다. P매체도 “장마전까지 공사 끝낸다며 24시간 공사하던 강천보서 수압을 이기지 못한 내부 가물막이 둑이 붕괴”되었다고 자극적인 표현을 했다.

그러나 결론적으로 현장은 붕괴라고 할 수는 없고 물이 넘쳐 들어와 2m정도 잠긴 사고였다.

-

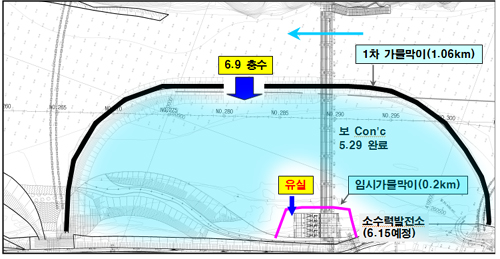

- ▲ 강천보 가물막이 설치 개념도. 푸른 색칠부분이 1차가물막이 안에 물을 채운 곳이고, 아래 임시가물막이가 소수력발전시설 마무리 현장이다. ⓒ 뉴데일리

강천보 현장은 이렇다. 강 둑쪽으로 평면도로 보면 대접을 엎어놓은 형상으로 총 연장 1.06km의 가물막이를 설치하고 보 공사를 했고, (그림참조) 지난 5월 29일 콘크리트 공사를 완료했다.

외곽 가물막이 안에 강둑쪽으로 보 끝은 소수력 발전 시설 콘크리트 공사구역인데, 이 소수력 발전 시설 공사 구역을 둘레엔 연장 200m가량의 흙둑을 쌓았다.외곽 가물막이와 소수력 발전시설 흙 둑 사이에 있는 보 콘크리트 구조물은 공사가 끝나, 외곽 가물막이는 장마가 오기 전 뜯어내 강물이 지나가도록 하기로 되어 있었다. 우기가 와서 물이 불어나면 가물막이가 물 흐름을 막기 때문에 보 공사를 빨리 끝내고 가물막이를 뜯어내야 물을 방해하지 않기 때문이다.

-

- ▲ 강천보 현장내 소수력 발전시설을 마무리 정리하던 곳에 물이 차 있는 모습. 원부분이 둑이 넘친 곳이다. ⓒ 뉴데일리

그래서 9일 오후 4시경 외곽 가물막이를 열어 보 콘크리트 시설이 있는 곳으로 물을 채우기 시작했다. 이 과정에서 소수력발전소을 둘러싼 흙 둑까지 물이 찼다. 이 과정에서 일부 흙둑 상부가 물을 먹고 주저앉았고, 흙을 지탱해주건 ‘지보공’도 힘을 잃었다. 결국 길이20m, 깊이 1m가량 물길이 생겨 소수력 발전 시설물 구역으로 넘쳐 들어온 것이다.

흙막이 지보공은 일반지반에서 소규모 토사굴착을 위해 설치되며, 가물막이는 하천에서 물을 막기 위해 설치되는 시설이다. 이들 기사는 지보공과 가물막이 용어도 잘못 사용하여, 마치 대형붕괴사고가 난 거처럼 겁을 준 셈이다.

이 소수력 공사장 구역도 원래 물을 채우기로 한 곳으로 내부 정리를 마치고 15일까지 물을 채울 예정이었다. 면적이 넓은 외곽 가물막이 구간을 먼저 뜯어내야 우기가 왔을 때 물길을 확보할 수 있으므로 우선적으로 외곽 가물막이를 철거한 것이다. 이날 침수사고로 소수력 발전 구역 마무리 정리를 하던 포크레인과 크레인 일부가 잠기는 피해를 입었다.

이 공사를 맡고 있는 수자원공사 정성원 차장은 “외곽 부분에 물이 다 차 소수력발전 공사구역을 둘러싸고 있는 흙둑까지 소용돌이가 일면서 물이 넘치게 됐다”며 “마무리 정리만 덜 됐지, 소수력 구역도 사실상 공사가 끝나고 물을 채울 곳이었다”고 설명했다.

이런 침수사고도 없었으면 좋은 일이지만, 이런류의 사고는 현장에서 있을 수 있어 보였다. 그러나 반대 매체는 기다렸다는 듯이 ‘붕괴, 침수’ ‘서둘더니 올 것이 왔다’는 식으로 자극적인 표현에 ‘충격적인 사고’로 과장했다는 점이다.

이 매체들은 지난 4월, 이포보 현장 가물막이 안에서 물고기 30여 마리가 죽은 사고도 1000여 마리가 떼죽음 당했다며 침소봉대한 적이 있다. 물고기 30마리라면 70, 80년대 과거 개천가에서 흔히 있었던 천렵에서 매운탕거리 정도의 애교로도 봐 줄 수 있는 양이다. 당시 현장관계자가 일부러 죽게 한 것도 아니었다.

실제 이 기사가 났을 때 갑자기 수천마리가 몰려 손을 쓸 수 없었다며 “최선을 다하고 있는데도 환경단체가 몰아세우지 않을까 걱정된다”며 전전긍긍했다. 심지어 당시 이야기 소재가 됐던 물고기인 ‘누치’가 먹는 고기냐고 물었을 때 “농담이라도 먹는다는 단어를 꺼내지 말라”고 펄쩍 뛸 정도였다.

이번 침수 사고에 대해서도 현장 관계자는 “소용돌이 상황을 대비하지 못한 것은 잘못”이라면서 지나치게 확대되어 대형사고로 몰리는 것을 걱정하고 있었다.

강천보 가물막이 붕괴? 4대강 침소봉대 극심

- 김신기

입력 2010-06-10 17:50수정 2010-06-10 18:32

공유하기

기사 공유하기

김신기