-

지난 8일 국방부는 국방개혁과제, 일명 ‘307계획’을 발표했다. 이 가운데는 2015년 한미연합사 해체 및 전작권 전환 이후의 방위태세를 강화하는 내용도 담겨 있다. 하지만 시중에는 북한의 비대칭 위협에 맞서는 우리 군 전력이 미흡하다며 전작권 전환을 더 연기해야 한다는 의견이 강하다. 이 말이 ‘우리 국방을 지금도 이승만 대통령이 지키고 있다’는 게 된다는 걸 생각하는 이가 얼마나 될까.

6.25전쟁, 그리고 이승만 대통령과 작전통제권

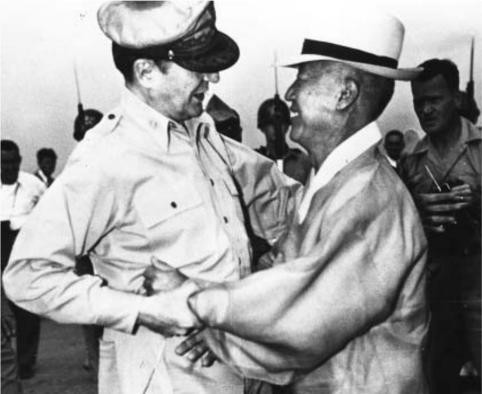

한미혈맹의 공식적인 시작은 1950년 7월 14일 이승만 대통령이 당시 UN군 총사령관이던 맥아더 장군에게 한국군의 작전통제권을 맡아달라고 부탁하는 서한을 보내면서부터 시작됐다. 이후 1994년 한국 정부가 평시작전통제권을 환수하기 전까지는 우리 군은 ‘UN군 소속’이었다. 이에 대해 좌파와 김정일 정권은 ‘국가의 존엄성과 자주성을 내팽개친 매국적 행위였다’며 지금도 비난한다. 하지만 '대한민국 편'에 서서 당시 사정을 보면 그런 말을 할 수 없다.

1950년 6월 25일 새벽에 시작된 전쟁 당시 북한군이 남한군보다 월등한 전력을 가졌다는 건 이미 다 아는 사실이다. 하지만 북한군이 초기에는 미군조차 패배시킬 만큼 위력적이었다는 건 요즘 이야기하지 않는다.

트루먼 美대통령이 한국에 파병을 결심한 뒤 1950년 7월 1일 일본에 주둔 중이던 美24사단 21연대 1대대(일명 스미스 부대)가 선발대로 한국에 도착했다. ‘스미스 부대’ 병력 540여 명은 부산에 도착하자마자 대전을 거쳐 오산 북방 5km 지점인 죽미령에 방어선을 구축했다.

-

- ▲ 1950년 7월 1일 한국에 도착하자마자 경부선 열차를 타고 전선으로 이동중인 '스미스 부대'

‘스미스 부대’는 이곳에 105mm 포병중대와 보병중대, 4.2인치 박격포, 75mm 무반동총을 배치한 뒤 북한군을 기다렸다. 이들은 북한군과 교전하기 전까지는 지금 우리나라 사람들이 북한군을 얕보듯 미군만 만나면 북한군이 물러나리라 생각했다. 하지만 그건 착각이었다. 상대는 T-34 전차 33대를 앞세운 소련 제105전차여단(現제105 류경수 땅크사단)과 인민군 4사단 병력 5000여 명이었다. ‘스미스 부대’는 북한군 전차 6대를 격파하는 등 치열한 전투를 벌였지만 165명의 사상자(전사 20명, 부상 145명)를 내고, 36명이 포로가 되는 피해를 겪으며 3일간 가까스로 방어선을 지킨 뒤 후퇴했다.

이후 사태의 심각성을 깨달은 미국과 영국, 프랑스 등 16개 나라가 UN군을 결성해 전투부대를 파병한다. 직접 전투 병력을 보내지 못한 나라들은 의료지원 등을 맡았다. 이렇게 우리나라를 지원한 나라는 모두 67개국에 달한다는 기록이 최근 인정받았다. 전쟁 동안 UN군은 연 인원 600여만 명의 군인을 우리나라로 보냈다. 이 중 약 11만5000여 명이 부상을 입고, 3만6600여 명이 목숨을 잃었다. 여기서 한 번 생각해 보자. 과연 이들이 미국이 먼저 나서지 않았다면, ‘UN군’이라는 깃발을 내세우지 않았다면 우리나라를 지원했을까. 아니 알기나 했을까.

미국 앞에서도 당당했던 이승만 대통령의 ‘한미 동맹’

그런데 ‘UN’의 도움은 여기서 끝이 아니다. 1953년 7월 27일 휴전협정이 조인된 후 UN은 ‘정전(停戰)감시위원회’를 설치해 남북한 양쪽의 무력충돌을 자제시켰다. 또한 UN사령부는 1950년대 후반 당시 신의주 앞까지 우리 해군이 오가던 서해에서 북한을 자제시키기 위해 NLL을 만들어 한국군이 북쪽으로 올라가지 못하도록 막기도 했다.

이처럼 UN은 남북한이 무력충돌을 하지 못하도록 막음과 동시에 한국을 건드릴 경우 서방 전체를 상대로 싸우게 될 것이라는 메시지를 전 세계에 명확히 알렸다. 미국을 한반도로 불러 들이고 UN을 이렇게 묶은 사람이 바로 이승만 대통령이다.

앞서 언급한 것처럼 병력은 괴멸되다시피 했고 화력도 거의 없는 한국군의 전작권을 ‘UN군’이 넘겨받는다고 해서 전력이 강화되는 것도 아니었다. 하지만 한 나라의 전작권을 넘겨받는 것 자체가 부담이었기에 미국 정부와 맥아더 사령관은 고민했다. 이승만 대통령의 간곡한 부탁에 결국 맥아더 장군은 ‘UN군 사령관’으로써 전작권을 넘겨받았다. ‘한미혈맹’은 여기서부터 본격적으로 시작된다.

-

6.25 전쟁 동안 이승만 대통령의 ‘북진통일’ 주장, 반공포로 석방 등 우여곡절로 서로 갈등을 겪기도 했지만 이후 지금까지 한국군의 병력이 65만 명 내외가 된 것도, 대규모의 주한미군 병력이 남아 있게 된 것도, 미군이 북한 공기부양정 침투를 방어하게 된 것도 여기서부터 시작된 것이다. 그 사이 한미 간에 갈등도 있었고, 정책 변화도 있었지만 여전히 한미가 서로를 ‘혈맹(Blood Brother)’라고 부를 수 있게 된 것도, 주한미군의 슬로건이 ‘함께 갑시다(We Go Together)’가 된 것도 모두 전작권 전환에서부터 시작된 것이다.

그렇다고 이승만 대통령이 그저 미국에 모든 걸 의탁하는 사람이었을까. 그건 아니다. 북한군의 진격으로 후퇴를 거듭하던 1950년 8월 14일 무초 당시 주한 美대사가 이승만 대통령에게 제주도로 피신할 것을 권유하자 권총을 꺼내 흔들며 “이 총으로 공산당을 쏴죽이고 내 처를 죽이고 나도 죽을 거요”라며 거절했다. 무초 대사는 아무 말 못하고 돌아갔다고 한다. 오히려 ‘자칭 지식인’들이 ‘진보’라고 평가하던 제2공화국의 장면 총리는 5.16이 일어나자 처음 미국 대사관으로 도망가려 했다가 여의치 않자 수녀원에 숨었다. 이게 진짜 역사다.

안보, 언제까지 이승만 대통령에게 기댈껀가

이 외에도 이승만 대통령이 아니었다면 ‘대한민국’이라는 나라는 역사 속에서 찾기도 어려웠을 것이라는 근거는 무수히 많다. 그럼에도 우리 주변에는 안보 이야기만 나오면 한미 동맹을 폄하하며 이승만 대통령을 ‘매국노’라 부르는 ‘자칭 지식인’을 많이 볼 수 있다. 그들은 미국은 당연히 한국을 지켜줄 것이라는 ‘이상한 전제’를 깔고서 정부와 안보기관을 비판하기도 한다. 이런 이들일수록 이승만 대통령에 대한 평가는 인색하기 짝이 없다.

이런 이들이 지금 언론과 학계에서 진보입네 떠들며 이승만 대통령을 왜곡하고 폄하하며 우리 사회 여론을 주도하려 한다. 이러니 지금 자라나는 후세들이 이승만 대통령과 전작권의 역사, 한미동맹의 기원에 대해 제대로 알 리가 있겠는가. 미국이 '국익 때문에 한국에 주둔한다'고? 그래서 지난 정권 당시 미국에 전작권 전환을 요청하자마자 미국이 'Thank You' 연발하면서 철수계획을 발표한 건가? '닉슨 독트린'과 카터 행정부의 조치는 그들이 '국익'을 무시해서 생긴 일일까? 이런 '자칭 지식인'들 때문에 60년 동안 초대 대통령에 대한 평가를 제대로 못했다는 게 슬프다.

6.25전쟁이 끝난 지 60년이 되어간다. 전쟁을 직접 겪은 분들, 이승만 대통령과 함께 일하고 생활했던 분들 연세도 80대를 넘기고 있다. 이분들마저 모두 돌아가시면 우리는 대한민국의 생존과 경제발전의 바탕이 된 한미동맹과 이를 만든 초대 대통령에 대한 증언과 자료도 없이 역사를 연구해야 할지 모른다. 이승만 대통령에 대한 재평가를 하루 빨리 해야 하는 이유가 이것이다.

[기자수첩]이승만 없었다면 한미동맹도 없었다

- 전경웅 기자

입력 2011-03-09 18:31수정 2011-03-10 07:47

공유하기

기사 공유하기

이승만 대통령-맥아더 원수가 만든 한미동맹은 한국 발전의 초석이승만 무시하며 한미동맹 ‘공짜’라 착각하는 ‘자칭 지식인’은 문제

전경웅 기자