-

지난해 9월 이사를 한 서울 종로구의 K씨는 최근 황당한 일을 당했다.

지난 14일 오후 K씨의 휴대전화를 한 통의 전화가 걸려왔다.

L택배 직원이라고 신분을 밝힌 그는 다짜고짜 “지금 집에 있느냐”고 물어왔다. 회사에서 근무 중이던 K씨가 “지금 집에 없다”고 하자 L택배 직원은 “그럼 이 물건을 어떻게 하느냐”고 짜증을 냈다. 그 직원은 이어 “경비실도 없으니 그냥 집 앞에 두고 가겠다”고 던지듯 통보하더니 전화를 끊었다.

황당해진 K씨가 택배 직원에게 전화를 걸어 “사전에 몇 시에 방문이 가능한지 물어보지도 않고, 또 출발할 때는 미리 집에 있는지 전화를 해야 하는 것은 아니냐”고 따져 물었다. 그러자 택배직원은 “우리는 바빠서 그런 전화를 못 한다”고 퉁명스럽게 되받고 이내 전화를 끊어버렸다.

-

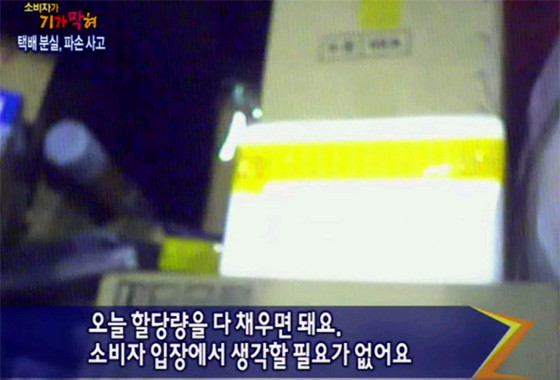

- ▲ 택배회사의 횡포를 고발한 TV 프로그램.ⓒTV화면 캡처

서비스업종인 택배업체가 무법자처럼 소비자 위에 군림하고 있다. 당장 새해 첫 특수인 설 명절을 앞에 두고 택배회사며 직원들의 무분별한 행태에 많은 시민들이 불만을 호소하고 있다.

지난해 9월 집을 옮긴 H씨의 경우 역시 황당한 경우이다.

H씨는 지난 15일 역시 한 택배회사 직원으로부터 전화를 받았다. “집 앞인데 문을 열어달라”는 것이었다. H씨가 문을 열고 나가도 택배회사 직원은 없었다. 이상하다고 생각하다 ‘혹 전에 살던 집에 와 있을지도 모른다’는 생각에 택배회사 직원에게 전화를 했다. 걱정했던대로 전에 살던 집 주소로 보내진 것이었다.

사정을 설명하자 택배회사 직원은 “그럼 어떻게 하느냐. 난 모르겠다”며 전화를 끊어버렸다. H씨가 다시 전화를 해 “그럼 물품은 어떻게 받을 수 있느냐”고 묻자 그 직원은 “나도 모른다”며 성난 목소리로 대꾸를 하고는 다시 전화를 끊었다.

화가 난 H씨가 택배회사 고객센터에 전화를 하자 어렵게 연결된 ARS엔 “토요일 오후와 일요일엔 근무를 하지 않는다”는 기계음만 울려나왔다.

H씨는 “택배가 집중되는 주말과 휴일에 고객센터가 휴무라는 것도 이해하기 어렵다”고 말했다.이 같은 시민들의 불편은 2010년 매출 3조원, 총 택배물량 12억 박스로 국민 1인당 연간 21회 이용하는 한국 택배회사의 현주소를 말해준다.

각종 포털에 택배관련 검색어를 치면 소비자들의 불만이 줄을 잇는다.

한국소비자원과 지자체, 소비자 시민단체에 접수된 택배관련 불만신고는 지난해만 9600여건에 이른다.

지연배달은 일상 다반사이고 마구 집어 던져서 물건이 파손되는 경우 역시 하루에도 수십건씩 일어나고 있다.

아예 주문하거나 배달시킨 물건이 사라지는 경우도 많다. 회사에 신고를 해도 어디서 분실됐는지, 보상을 어떻게 해줄 것인지 명쾌한 답을 듣는 경우는 거의 없다는 것이 소비자들의 말이다.

배송 과정의 불친절에 사고 발생시 사후조치도 아예 무대책에 가깝다.

택배회사는 “급속히 늘어나는 물량에 비해 필요한 적정 인력을 구하기 어렵다”고 변명하지만 택배과정에서의 무성의하고 불친절한 직원들 횡포는 단순히 인력부족 만으로는 설명될 수 없다는 것이 시민들의 말이다.

설을 앞두고 관계 당국의 강력한 조치가 시급한 실정이다.

받기 싫음 말고? 택배 직원은 ‘황야의 무법자’

- 온종림 기자

입력 2011-01-15 15:16수정 2011-01-17 08:16

공유하기

기사 공유하기

전화 확인도 없이 나타나 “집에 없어? 두고 가마” 늑장 배달은 일상사...던져 깨지고 사라지고 ‘난장판’

온종림 기자