국내로 시신 이송하면 사실상 '사망원인' 못 밝힌다시신 이송 전 부패방지처리‥ 사인규명 확률 떨어져현지 간호사 "프로포폴 투약" 실토… 사인 미스터리2019년에도 '캄보디아 프놈펜'서 국내 대학생 숨져복통 호소 후 링거주사‥이틀 만에 심장마비 쇼크사

-

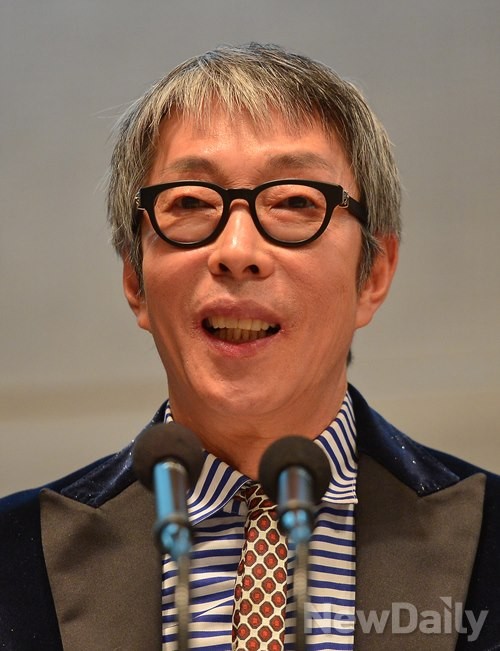

지난 20일 캄보디아에서 갑작스레 사망한 개그맨 출신 사업가 서세원(67·사진)의 '사인(死因)'이 여전히 오리무중이다.

'현지 경찰이 사체 검안(死體檢案) 후 링거(Ringer·수액)를 맞고 쇼크사한 것으로 결론냈다'는 보도가 나왔으나, 이는 서세원의 지인으로 알려진 박현옥 전 캄보디아 한인회장(아시아한인총연합회 부회장)이 일부 매체에 전한 내용일 뿐 공식적으로 의료진이 밝힌 사실은 아니다.

박 전 회장은 서세원의 사망사실을 국내에 최초로 알린 인물로, "평소 당뇨병을 앓아온 서세원이 링거주사를 맞다가 갑자기 심정지에 빠져 이날 오후 1시경 숨졌다"는 이야기는 모두 그의 입을 통해서 나왔다.

그는 디스패치와의 통화에서 "내가 병원(프놈펜 소재 '미래병원')에 도착했을 때 서세원이 팔에 링거를 꽂고 있었고 오렌지색이었다"며 "수액을 맞다가 영양제를 넣은 것 같았다"고 주장했다.

서세원이 링거를 맞다 숨졌다는 이야기가 흘러나오자 국내에선 의료계를 중심으로 "사람이 링거를 맞다 죽을 수도 있느냐"며 "아마도 사인은 다른 데 있을 것"이라는 주장이 제기됐다.

체액과 동일한 성분을 담고 있는 링거만 맞고 갑자기 심정지가 올 확률은 제로에 가깝다는 것. 그보다는 서세원이 맞은 링거가 오염됐거나, 포도당 수액으로 혈당이 갑자기 올라 예기치 않은 심정지가 왔을 가능성이 있다는 게 의료계 전문가들의 전언이다.

그렇다면 현지 병원에서 링거를 놓는 과정에 '실수'를 했을 가능성이 제기된다. 애당초 유통기한이 지난 변질된 수액을 투여했거나 포도당 수액을 과다 투약해 당뇨병 증세가 심했던 서세원이 부작용을 일으켰을 수도 있다. 그게 아니라면 링거가 아닌 '다른 약물'을 투약해 갑작스런 거부반응을 유발했을 가능성도 있다.

유통기한 지난 수액뿐… 프로포폴·염화나트륨만 남아

박 전 회장은 사망 당일 자신이 병원에 도착해 직접 서세원의 혈관에 꽂힌 바늘을 뽑았다며 "링거액이 오렌지색이었다"고 주장했다. 서세원이 사망 전 프로포폴(Propofol)을 맞은 게 아니냐는 디스패치의 질문에 "프로포폴 이야기는 처음 듣는다. 말이 안 된다"며 "영양제를 맞은 것 같다"고 답변한 것.

한 의료 전문가는 "보통 수액으로 쓰이는 생리식염수, 링거액, 하트만덱스액 등은 무색"이라며 "여기에 비타민을 첨가하면 노란색을 띄게 되는데, 수액이 만약 오렌지색이나 붉은색이었다면 비타민 B12를 맞은 것으로 보인다"고 추정했다.

문제는 현지 병원의 간호사로 추정되는 여성이 디스패치와의 통화에서 "서세원이 어떤 종류의 주사를 맞았나? 비타민인가?"라는 질문에 프로포폴을 맞았다고 답했다는 점이다.

당시 미래병원의 운영 이사로 추정되는 남성은 "여기는 프로포폴이 없다"며 "그런 거 취급 안 한다. (서세원은) 링거 맞다 돌아가셨다"고 부인했으나, 디스패치 취재진이 실제로 해당 병원을 방문해 살펴본 결과 이 병원에서 프로포폴 약병과 함께 프로포폴 투약에 쓰인 것으로 추정되는 주사기가 발견된 것으로 전해졌다.

게다가 해당 병원에 있는 주사액 중 유통기한이 남은 2가지는, 염화나트륨과 프로포폴뿐인 것으로 전해져 이 같은 의구심이 더 짙어진 상황이다.

보도에 따르면 수액(포도당)과 당뇨병에 도움이 되는 마그네슘 모두 유통기한이 지났고, 링거를 맞을 때 사용하는 '나비 바늘(Scalp Vein)'조차 유통기한을 2년이나 초과한 것으로 전해졌다.

또 의약품 등을 보관하는 냉장고는 비어 있었고, 냉장 보관이 원칙인 프로포폴이 실온에 방치돼 있었던 것으로 전해져 충격을 안겼다.

서세원의 죽음을 처음으로 알린 박 전 회장은 현지 병원의 안이한 대처와 국내 언론의 보도에 분통을 터뜨린 것으로 알려졌다.

박 전 회장은 지난 24일 스타뉴스와의 통화에서 "이대로 화장해 버리면 본인이 운영하는 병원에서 죽은 걸로 돼버리는데, 진실을 밝혀야 할 거 아니냐"라며 "사고를 낸 병원에서 어떤 입장도 밝히지 않으니 서세원이 다 뒤집어쓰고 있는 거다. 죽은 자는 말이 없다. 아들은 (캄보디아에) 오지도 않고, 딸은 왔다가 다시 한국에 갔다. 지금 친조카 하나만 남아서 계속 울고 있다"고 안타까운 상황을 토로했다.

4년 전에도 캄보디아서 링거 맞고 국내 여학생 사망

사인을 확실하게 밝히는 방법은 부검뿐이다. 문제는 캄보디아 현지에 부검을 할 수 있는 의료기술과 인력, 시설이 전무하다는 점이다.

의사도 없고 '병원 허가증'도 나오지 않은 무허가 병원에서 사람이 링거를 맞다 숨졌는데도 현지에서 크게 문제삼지 않는 것도 그만큼 캄보디아에서 이 같은 의료사고가 빈번하다는 걸 말해준다.

그렇다고 시신을 항공편으로 이송해 국내에서 부검하는 것도 현실적으로 어려운 상황이다.

해외에서 사망한 사람의 시신을 국내로 이송하기 위해서는 반드시 시신부패방지처리(엠바밍·Embalming)를 거쳐야 한다.

시신부패방부처리에는 혈액을 빼내고 동맥에 방부액(포름알데히드)을 주입하는 방식과, 시신에서 부패하기 쉬운 부위를 제거하는 두 가지 방식이 있는데, 보통 약품처리를 하는 방식이 많이 사용된다.

방부처리를 해도 부검은 가능하나 '사인 규명 확률'은 낮아질 수밖에 없다는 게 의료 관계자들의 전언이다.

실제로 오마이뉴스에 따르면 4년 전에도 캄보디아 프놈펜에서 봉사활동 중 갑작스럽게 숨진 건양대 재학생들을 국내로 이송했으나, 국립과학수사연구원이 "시신부패방지용 약물로 인해 학생들의 정확한 사인을 알 수 없다"는 소견을 밝힌 사례가 있는 것으로 전해졌다.

보도에 따르면 2019년 1월 8일 당시 갑자기 복통을 일으킨 여학생 2명이 인근 병원에서 링거주사를 맞는 등 응급치료를 받았는데, 상태가 좋아졌다가 다시 악화돼 불과 이틀 만에 아까운 목숨을 잃은 것으로 전해졌다.

당시 병원 측은 두 학생이 각각 심장마비와 폐렴 및 폐혈성 쇼크로 사망했다고 밝혔으나, 프놈펜 교민사회 일각에선 식중독이 아니라 의료사고 때문에 사망한 것 아니냐는 의혹이 제기됐던 것으로 알려졌다.

현지에서 12년째 살고 있다는 한 교민은 오마이뉴스와의 인터뷰에서 "현지 병원들이 대부분 의료장비시설이 열악하고, 비위생적인 만큼 1차 치료를 받은 현지 병원에서 오래되거나 변질된 약품을 사용하였거나, 재사용된 주사바늘로 인해 패혈증이 생긴 것 같다"고 주장했다.