-

한서화 장편소설 '레드'-1

-

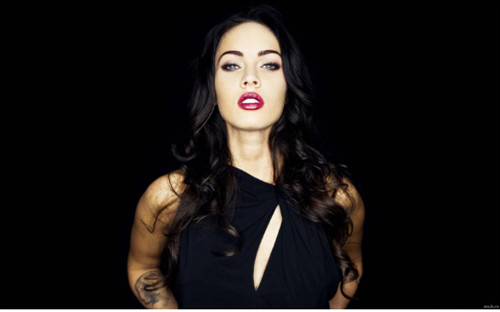

<5>여전사 리홍화

그날 저녁 7시경.

경기도 용인시의 한 임대아파트에 제법 어스름이 무겁게 깔렸다.

이제 막 차에서 내린 오십대 초반의 사내가 출입문 옆의 우편함에서 카드내역서와 관리비 명세서를 챙겨 주섬주섬 가방에 넣었다. 그리곤 곧장 안으로 걸어 들어가 엘리베이터 버튼을 눌렀다.

사내는 다른 한 손에 노란색 종이봉투를 들고 있었다. 구수한 냄새가 코끝에 엉겨 붙는 것으로 보아 군것질거리를 사들고 왔음이 분명했다. 사내는 가볍게 콧노래까지 부르며 위치표시기를 쳐다보았다. 15층에서 잠시 멈췄던 엘리베이터가 사내를 향해 곧장 내리꽂히고 있었다.

“아저씨, 안녕하세요?”

“15층 꼬마구나! 너 학원 가니?”

“예, 영어학원에 가요.”

“왜, 봉투에 뭐가 들었는지 궁금해?”

“너무 고소한 냄새가…….”

“찰강냉이인데, 하나 줄까?”

“찰강냉이?”

“아, 여기선 찰옥수수라고 하더라. 자 받아.”

“감사합니다.”

꼬마는 작은 손으로 옥수수를 한 알씩 떼어 물었다. 그리곤 토끼처럼 커다란 앞니로 꼭꼭 씹었다. 단맛이 입 안에 번졌는지 꼬마가 들판에 풀어놓은 아기토끼처럼 깡충깡충 뛰었다. 꼬마가 뛸 때마다 양쪽으로 묶은 갈래머리와 등에 맨 학원가방이 덩달아 춤을 췄다.

뒤에 혼자 남은 사내는 꼬마가 출입문을 빠져나가 어스름 속으로 사라진 뒤에도 한동안 시선을 거두지 못했다. 왠지 누군가는 그 토끼가 잘 뛰어가는지 지켜봐줘야 할 것만 같았다. 사내는 토끼가 뛰어가는 모습을 상상하며 또 하나의 행복을 배웠다.

“아차차, 엘리베이터.”

“어, 잠깐만요!”

사내가 막 닫히는 엘리베이터에 잽싸게 손을 세워 찔러 넣는 순간이었다.

뒤에서 누군가 다급하게 사내를 부르는 소리가 들렸다. 차림새로 보아 20대 중반의 젊은 여자였다.

그녀는 빨간색 자수로 유명 피자가게의 마크를 새긴 파란색 모자를 푹 눌러 쓰고 있었다. 거기다가 유독 부끄러움을 많이 타는지 마스크로 코까지 덮고 있었다. 사내는 친절하게 열림버튼을 누른 채 그녀가 타기를 기다렸다. -

“히유~! 다행이다.”

“요즘 아이들은 그 서양 빈대떡을 참 좋아하나 보죠?”

“아, 예. 17층에 사세요?”

“예, 아가씨는 어디까지 가세요?”

“16층에 배달가요. 죄송한데, 아저씨. 16층 좀 눌러주시면 안 될까요.”

“아, 민수네 배달오시나 보네.”

배달직원의 차림새는 하는 일과 어딘가 어울리지 않았다. 하늘색 바탕에 얼룩말의 검은 줄무늬가 들어간 스키니진 팬츠와 검정색 라이더 가죽재킷을 입고 있었다. 하지만 요즘은 점포들 간에 워낙 경쟁이 심하다보니 그것도 일종의 홍보라고 생각했다. 자본주의 사회의 장점인 자기표현의 한 방법이라는 생각도 들었다.

사내는 배달직원과 시선이 마주치지 않도록 한쪽 구석으로 물러섰다. 그리곤 층수를 표시하는 위치표시기를 물끄러미 쳐다봤다.

“우르르 팍!”

그런데 7층을 지나 8층에 막 닿으려는 순간 무언가가 엘리베이터 바닥에 쏟아지듯 떨어졌다. 사내는 무의식적으로 소리가 난 곳으로 고개를 돌렸다. 역시나 찢어진 피자와 사방에 튄 토핑 때문에 엘리베이터 안이 아수라장으로 변했다. 그때 사내는 자신의 등 뒤로 스텔스기처럼 다가온 검은 그림자에 의해 북극의 한기를 느꼈다.

아니나 다를까. 사내는 본능적으로 목을 움켜잡고 그대로 주저앉았다.

사내의 손가락 사이로 잘려진 경동맥에서 분수처럼 진홍빛 선혈이 뿜어져 나왔다. 그때 배달직원이 다시 칼을 머리 위로 높이 들어 수직으로 선을 긋듯 내리꽂았다. 칼은 너무도 쉽게 사내의 목과 어깨의 정중앙에 박혔다. 이제 배달직원은 피 묻은 극악의 칼날을 사내의 재킷에 천천히 닦았다.

“이건 WASP에서 만든 인젝터 나이프(Injector Knife)야. 칼자루에 달린 방아쇠가 보이지. 이걸 눌러 내부에 있는 압축가스를 분출해 적을 극소 동결시켜 죽이지. 하지만 탄산가스를 발사하지는 않았어.”

“그, 그건 왜지?”

“그건 동무가 너무 빨리 죽으면 당과 조국, 그리고 인민들에게 그동안 저지른 엄청난 죄과에 대해 자기비판할 시간이 없잖아. 안 그래? 이 조국의 배신자!”

“으, 너, 너는…….”

“나? 그게 궁금해?”

“…….”

“그럼 가르쳐주지. 난 조선민주주의인민공화국 국방위원회 정찰총국 소속 여성전투원 리홍화다. 리, 홍, 화.”

“으윽!”

말을 마친 리홍화는 맹수가 먹잇감을 기습하듯 사내의 호흡과 호흡 사이를 정확히 노렸다.

그리곤 군더더기 없는 깔끔한 발차기로 단번에 사내의 늑골을 부러뜨려 몸통 안쪽으로 깊게 찔러 넣었다. 부러진 늑골은 송곳보다 더 날카롭게 살점을 찢으며 폐를 관통했다. 사내는 이제 숨을 쉬는 것조차 벅찼다. 더구나 거친 숨은 때론 뭉쳐지고 때론 풀어지기를 반복하며 사내의 근육을 더 빨리 굳게 했다. 사내의 몸이 어느 정도 딱딱하게 굳자 리홍화는 비로소 옷매무새를 정리했다. 그리곤 아무 일 없었다는 듯 여유롭게 엘리베이터를 빠져나갔다.

<5> 여전사 리홍화

입력 2012-10-22 15:32수정 2012-10-22 15:42

공유하기

기사 공유하기