-

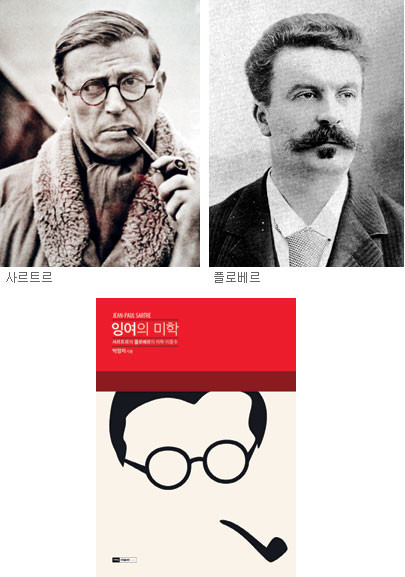

사르트르를 논하는데 웬 플로베르인가?

흔히 알려진 대로는 사르트르는 문학과 작가의 사회적 책무를 외친 20세기 참여문학의 기수이고, 한 사람은 문학을 통한 개인의 구원에만 열을 올린 19세기 작가인데 말이다.

게다가 마르크시즘에 경도하던 시절의 사르트르 자신이 플로베르를 ‘파리 코뮌(1871)에 대한 가혹한 탄압을 불러온 책임자’라고까지 깎아내리지 않았던가?이 사르트르를 플로베르와 연결할 단서를 저자는

사르트르 만년의 저작 『집안의 백치(L’Idiot de la famille)』(전 3권, 1971-72)에서 찾는다.장르를 결정짓기 모호한 책이었다.

플로베르의 일생을 꼼꼼히 추적한 전기이기도 하고, 플로베르의 문학 비평 혹은 미학이론의 소개서인가 하면, 한편으로는 플로베르가 살았던 19세기의 사회상과 당시 작가들의 정신적 비평을 보여 주는 방대한 책이었다. 사르트르 자신의 온갖 사상이 녹아 있는, 한마디로 플로베르에 관한 모든 것이고, 동시에 사르트르의 모든 것이었다. (6-7쪽)그런데 왜 잉여인가?

병원장을 하는 부르주아 집안의 차남으로 태어나, 반강제로 법과대학에 들어가 사법시험에 번번이 떨어지며 집안의 천덕꾸러기로 지내던 플로베르가 스물세 살에 느닷없는 뇌전증(간질)에까지 시달리다가, 아버지의 죽음 후 거짓말같이 병이 낫고는 순식간에 19세기 문단의 총아로 떠오른 사실을 상기시키면서 책은 시작된다(서장, ‘퐁 레베크의 발작’).

플로베르의 일생은 아버지에 의해 미리 결정된 삶이나 다름없었다는 점에서 잉여의 삶이었다.

젊은 시절의 무능은 억압하는 아버지에 대한 살부(殺父) 충동의 위장된 표출이었고,

그 아버지가 죽음으로써 거짓말같이 아들은 인간이 된다. -

- ▲ '보바리 부인'의 작가 플로베르.

사르트르로 말하자면, 유복자로 사르트르를 낳은 어머니가 평생 재혼하지 않은 까닭에

스스로의 존재가 정당화되지 않는 잉여인간이라는 자의식을 평생 달고 다녔음을 고백한 바 있다. 어린 사르트르가 문학에 처음 눈을 뜬 계기가 하필 플로베르 『보바리 부인』의, 남편 샤를 보바리가 죽는 대목을 접하면서였다. ‘아비 없는 철학자’는 평생 이 ‘아비를 죽인 철학자’의 그늘을 벗어 던질 수 없었다.

결국 『잉여의 미학』의 단서가 된 『집안의 백치』는 잉여인간 사르트르의,

다른 잉여인간 플로베르에 대한 ‘자전적 평전’이라는 것이 저자의 시각이다.이제까지 알던 사르트르는 파편들이다당신은 사르트르를 누구로 기억하는가?

『존재와 무』의 실존철학자, 『지식인을 위한 변명』의 진보 논객, 상상의 미학자(『상상력』 『상상계』), 소설 『구토』로 노벨문학상을 받게 됐으나 거부한 작가, 시몬 드 보부아르의 연인…. 이 모두가 사르트르이지만, 그 어느 하나도 사르트르의 진면목이 아닌 파편에 불과하다고 저자는 단호하게 말한다. 『잉여의 미학』은 그중 예술과 미를 바라보는 사르트르의 시각의 추이를, 만년의 『집안의 백치』로부터 거꾸로 거슬러 올라가듯 다시 재조명한 역작이다. -

- ▲ 사르트르와 보부아르.

사르트르의 문학 인생은 다음과 같은 세 단계로 나누어 생각해 볼 수 있다.그 첫 번째는, 사르트르가 글 읽기를 막 배우고 난 직후에 의미도 모르면서 『보바리 부인』을

수없이 반복해 읽던 어린 시절부터 『상상계』, 『구토』 등을 쓰던 30대 중반까지의 시기이다.그러나 1939년 2차 대전 발발과 함께 사르트르의 문학관은 정반대의 방향으로 급선회하게 된다. 마르크시즘에 몰두했고, 문학의 효용성을 주장했으며, 당연히 순수문학의 작가인 플로베르를

격렬하게 비난했다.온 세계의 일반 독자들, 특히 한국의 독자들은 이 두 번째 단계의 사르트르만을 기억한다.

문학의 현실 참여를 주장하고 극렬한 혁명사상을 고취한 이 극좌 지식인에게

플로베르를 흠모하던 창백한 문학청년 시절이 있었다는 것을 사람들은 잘 모른다.

그러나 일반 독자들이 더욱 더 모르고 있는 것은 이 좌익 사상의 지도자가 일생을 결산하는 방대한 저술 『집안의 백치』를 통해 다시 플로베르에게 되돌아왔다는 사실이다. (371-73쪽 발췌)작가이자 미학자로서 사르트르의 여정은 결국 ‘순수에서 참여로, 다시 순수로’로 특징지어진다. 한눈에도 『집안의 백치』는 사르트르의 ‘전향’ 선언에 다름아니었으리라. 당대 프랑스 지성계가 발칵 뒤집어졌을 것을, 당연히 뒤따랐을 갖가지 해석과 열띤 논쟁의 궤적을 저자는 놓치지 않고 꼼꼼하게 살핀다. 알고보면 더욱 기가 막힐 일은, 이 문제작이 만년의 어느날 갑자기 튀어나온 것이 아니라 20년 가까운 세월 동안 구상되고 준비되고 진행된 끝에 나온 역작이라는 사실.

드골 대통령의 하야까지 불러 온 1968년의 68항쟁 기간, 트럭 짐칸에 숨어 노동자들의 시위 현장에 출근하다시피 하고 지면으로는 참여를 소리 높여 외치던 이 ‘참여의 아이콘’이 밤에는 책상 앞에 앉아 플로베르론(論)을 쓰고 있었다는 것을 어떻게 설명할까?플로베르의 실패, 사르트르의 통찰이런 풍상을 거친 노대가의 미학의 회귀가 그대로 단순 회귀일 수만은 없을 터,

이를 저자는 ‘역사성과 현실성을 더한 상상 이론’으로 특징지으면서, 사르트르의 미학 역정에

네 번째 단계를 더한다.일생을 거치며 플로베르에 대한 사르트르의 생각은 ‘동일시, 부정, 그리고

재차 동일시’의 세 단계를 거쳤음을 우리는 확인했다.『집안의 백치』는 세 권으로 되어 있는데, 제1권과 2권이 플로베르 미학으로의 회귀라면,

제3권은 조금 다른 뉘앙스를 풍긴다.

이것을 사르트르의 문학 인생에서 네 번째 단계로 보고자 한다.

제1, 2권의 ‘재차 동일시’를 거쳐 제3권에서 그는 다시 한 번 플로베르를 부정하고 있기 때문이다. 그것은 상상에 대한 현실의 우위를 통해서이다. (400쪽)사르트르가 보기에 플로베르는 실패했고, 이것은 예견된 일이었다.

알려졌다시피 플로베르는 프랑스 제2제정기(1852~1870)의 아이콘과도 같은 작가로서

각국 군주들의 액세서리 역할로도 명성을 누렸지만, 보불전쟁의 프랑스 패배와 뒤이은

군주정의 영구 폐기로 인생이 하루아침에 무너지는 절망감을 겪고 말년 10년을 화석처럼 살아야 했다.

플로베르의 그러한 실패를 파고든 결과가 『집안의 백치』 제3권이라는 것을 저자는 날카롭게 지적한다. 이 책이 단순히 ‘사르트르 미학의 자기회귀’나 ‘사르트르의 플로베르론 고찰’에 그치지 않고 ‘잉여의 미학’이며 ‘사르트르와 플로베르의 이중주’인 까닭이 여기 있다.

즉, 사르트르는 사르트르이고 플로베르는 플로베르이며,

얼핏 플로베르론인 『집안의 백치』에서 우리가 읽어 낼 것은 플로베르가 아니라

사르트르의 자기고백이라는 것이다.플로베르와 달리 사르트르 자신은 상상이 얼마나 허약한 것이며 현실은 얼마나 단단하고 피할 수 없는 것인가를 잘 알고 있었다. 왜냐하면 상상은 끊임없이 실재의 침입을 받고, 조그마한 틈새로도 각성의 위협이 있으며, 단단한 실재에 비해 볼 때 한갓 신기루일 뿐이기 때문이다.사르트르는 플로베르의 그러한 실패를 냉철히 분석하고 있으므로 결코 플로베르와 같은 인물은 아니다. 따라서 자신은 플로베르와는 달리 끝내 실패한 인생이 아니다. (410쪽)『잉여의 미학』은 이 여정을 소개하고 해석하는 데 그치지 않고, 40년 전의 이 사건을

지금의 우리 사회를 돌아보는 계기로, 궁극적으로 독자 개인의 자기성찰을 촉구하는 물음으로

마무리한다.실재와 상상, 아날로공(analogon) 등 사르트르 미학의 주요 어휘들,

플로베르와 사르트르의 주요 저작 목록, 19세기와 20세기 프랑스사 주요 사건들,

프로이트 정신분석학의 기초개념들 등이 얼핏 녹록치 않아 보인다.

로빈슨 크루소와 반 고흐부터 푸코, 데리다, 마이클 잭슨을

인문학 친근하게 읽기에 힘써 왔고

아직도 강단에서 학생들과 교감하는 저자의 필치가 이끄는 대로 1844년 1월의 ‘전락’과 1972년의 ‘완결’까지를 오가다 보면,

400쪽 넘는 책의 부담감이 표지그림 같은 산뜻함으로

뇌리에 쏙쏙 들어오는 매력을 맛볼 수 있을 것이다.

사르트르 전문가로 잘 알려진 저자 박정자(사진) 상명대 명예교수는 “대학생때 사르트르의 ‘구토’를 읽으면서 작가의 꿈을 키웠다”는 말처럼 사르트르 연구에 몰두했고 푸코의 권력이론도 파고들었다. 2008년 정년퇴임후엔 프랑스 인문학 이론을 우리 사회와 연결시켜 쉽고 재미있게 풀이한 연구서들을 펴내고 있다. 강단을 떠나서도 인문학 대중화에 투신하고 있는 것이다.

‘잉여의 미학’도 오늘날 왜 사르트르를 읽어야 하는가라는 문제의식에서 쓴 책이다.

사르트르를 매개로 관통하는 현대 인간 정신사의 변천이란 양분을 한국 인문학의 발전에 보태고 싶은 열정 때문이다.

화제의 책 잉여의 미학 사르트르 전문학자가 찾아낸 인문학의 올레길 걷기

'잉여인간' 사르트르의 재발견! '잉여인간' 플로베르를 통한 사랑과 증오와 미학의 귀환

입력 2014-05-29 11:10수정 2014-05-29 11:53

공유하기

기사 공유하기